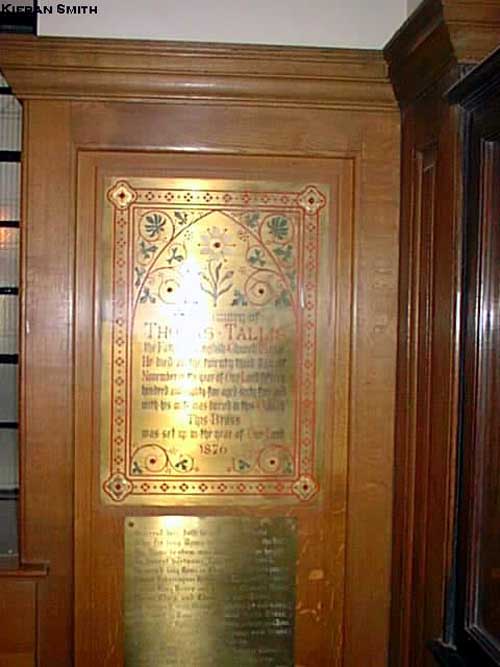

In Queene Elizabeths time there was a songe sent into England of 30 parts (whence the Italians obteyned the name to be called the Apices of the world) which beeinge songe mad[e] a heavenly Harmony. The Duke of ______ bearing a great love to Musicke asked whether none of our English men could sett as good a songe, & Tallice beinge very skillfull was felt to try whether he would undertake the Matter, which he did and mad[e] one of 40 p[ar]ts which was songe in the longe gallery at Arundell house which so farre surpassed the other th[a]t the Duke hearinge of the songe tooke his chayne of gold from of his necke & putt yt about Tallice his necke & gave yt him.

Ai tempi della Regina Elisabetta arrivò in Inghilterra un brano in 30 parti [cioè a 30 voci, nota mia] che creava una armonia paradisiaca (per cui gli italiani avevano ottenuto la più alta considerazione nel mondo).

Il Duca di ___ si era appassionato a questa musica e chiese se qualcuno dei nostri inglesi fosse in grado di scrivere un pezzo altrettanto bello. E Tallis, essendo molto esperto, fu ritenuto in grado di realizzare questo compito e ne fece uno in 40 parti che venne eseguito nella grande galleria di Arundel house e che superò di molto l’altro, al punto che il Duca, ascoltandola, si tolse la propria catena d’oro e la pose al collo di Tallis, donandola a lui.

Questo è quel poco che sappiamo della storia di Spem in Alium, il mottetto in 40 parti, scritto da Thomas Tallis verso il 1570 per 8 gruppi di 5 voci ciascuno.

Questo è quel poco che sappiamo della storia di Spem in Alium, il mottetto in 40 parti, scritto da Thomas Tallis verso il 1570 per 8 gruppi di 5 voci ciascuno.

Pensate che l’unico manoscritto di questo brano giunto fino a noi, ci è pervenuto solo perché, nel 1610, venne utilizzato durante la cerimonia di investitura a Principe di Galles di Enrico Stuart, figlio di Giacomo I di Inghilterra (era Giacomo VI di Scozia), con il testo rimaneggiato e tradotto in inglese (divenne Sing and Glorify, da lode a Dio a lode al sovrano; fortunatamente il testo originale è riportato alla fine della partitura).

Il brano non portò fortuna a Enrico Stuart, che morì di tifo a 18 anni, ma il fatto che venisse utilizzato in questa occasione testimonia della sua considerazione nella cultura del tempo.

Il Duca di cui si parla, potrebbe essere Thomas Howard, quarto Duca of Norfolk che finì sul patibolo nel 1572.

Secondo gli studiosi, l’opera in 30 parti a cui si allude nel testo è in realtà “Ecce beatam lucem” dell’italiano Alessandro Striggio, che, però, è a 40 voci (il 30 potrebbe essere un errore). In effetti, Striggio venne a Londra nel 1567 e nonostante non si sia trovato alcun accenno a una esecuzione di Ecce beatam lucem, Tallis potrebbe averlo conosciuto in questa occasione. Questa data, incrociata con quella dell’esecuzione del Duca di cui sopra, portano alla datazione del lavoro di Tallis.

Il brano di Striggio era per 10 cori a 4 voci e faceva largo uso dell’omofonia, secondo lo stile veneziano. Quello di Tallis, invece, è per 8 cori a 5, seguendo la configurazione del coro inglese (soprano, mezz’alto, controtenore, tenore, basso) e utilizza largamente l’imitazione tanto che, nelle prime 39 battute, il tema attraversa tutte le 40 voci, fino al possente “tutti” che fa venire i brividi e inizia a battuta 40.

Notate la coincidenza numerica? Ne esiste un’altra: la partitura è lunga 69 brevi e la somma delle lettere TALLIS nell’alfabeto latino è 69.

Il brano, comunque, è un tour de force a vari livelli, non ultimo quello ambientale. Se i cori sono piazzati circolarmente, seguendo la numerazione della partitura, allora in vari punti del brano il suono ruota letteralmente intorno al pubblico in senso orario all’inizio e in senso anti-orario verso la metà.

Inoltre Tallis sfrutta la distribuzione dei cori utilizzandoli anche in senso antifonico, suddivisi in 4 gruppi di 2 e in 2 gruppi di 4, con movimento sia est-ovest che nord-sud.

Nel finale, poi, dopo una breve pausa, i cori entrano tutti insieme sulla parola “respice” per concentrarsi nuovamente al centro e ri-espandersi in una intricata polifonia che sottolinea nel modo meno umile possibile la “humilitas” del verso finale.

La varietà e la quantità delle idee musicali che Spem in Alium contiene, ma soprattutto l’atmosfera che si crea nell’esecuzione, con il pubblico completamente circondato dai cori, ne fanno un’opera atemporale che ha ispirato parecchi autori contemporanei, fra cui Ligeti, Penderecky e Arvo Part.

Scarica la partitura dalla Choral Public Domain Library (Insieme – Parti)

Ascolta “Spem in Alium”

MIDI File

| Testo Originale in latino |

Traduzione |

Rifacimento del 1611 in inglese |

Spem in alium numquam habui praeter in te

Deus Israel

qui irasceris

et propitius eris

et omnia peccata hominum in tribulatione dimittis

Domine Deus

Creator coeli et terrae

respice humilitatem nostram |

Non ho mai riposto la mia speranza in altri che in te

Dio di Israele

che sarai irato

e poi indulgente

nel perdonare tutti i peccati dell’umanità sofferente

Signore Dio

creatore del cielo e della terra

considera la nostra umiltà |

Sing and glorify heaven’s high Majesty,

Author of this blessed harmony;

Sound divine praises

With melodious graces;

This is the day, holy day, happy day,

For ever give it greeting,

Love and joy, heart and voice meeting:

Live Henry princely and mighty,

Harry live in thy creation happy. |

Potete scaricare

Potete scaricare  Sentite un po’ Pierre-Laurent Aimard che suona Bach, nientemeno che l’Arte della Fuga.

Sentite un po’ Pierre-Laurent Aimard che suona Bach, nientemeno che l’Arte della Fuga.

Questo è quel poco che sappiamo della storia di Spem in Alium, il mottetto in 40 parti, scritto da Thomas Tallis verso il 1570 per 8 gruppi di 5 voci ciascuno.

Questo è quel poco che sappiamo della storia di Spem in Alium, il mottetto in 40 parti, scritto da Thomas Tallis verso il 1570 per 8 gruppi di 5 voci ciascuno.