A quanto pare quest’anno è difficile non parlare di Mozart. Qui però ci occupiamo di un aspetto dell’attività di Wolfang forse un po’ più ludico, ma sempre molto interessante.

Nel 1793, due anni dopo la sua morte, venne pubblicato, con grande successo, un Musikalisches Würfelspiel (gioco musicale con i dadi) che permetteva di comporre un minuetto senza alcuna conoscenza musicale, utilizzando due dadi e una serie di battute predefinite. Si tratta di un esempio di composizione algoritmica ante litteram anche se val la pena di ricordare che la seconda metà del XVIII° secolo vide una certa fioritura di giochi musicali di questo tipo.

La paternità Mozartiana di quest’opera è stata a lungo discussa, ma ormai sembra assodata.

Le regole da osservare sono molto semplici. Un minuetto, all’epoca, aveva una forma pressoché standardizzata, in 3/4, composta da una prima parte (il minuetto), seguita da una parte centrale, di andamento più melodico e disteso, detta “trio” perché in origine era affidata a tre strumenti e si chiudeva con la ripresa del minuetto di partenza.

Sia il minuetto che il trio erano di 16 battute e nel creare la loro struttura interna era possibile utilizzare uno schema preciso. Il minuetto della Kleine Nachtmusik, per esempio, è composto da una frase di 4 battute (A) a cui segue una variazione di eguale durata (A’); abbiamo poi una seconda frase (B), sempre di 4 battute, che si conclude con una ripresa di A’. A sua volta, il trio si apre con una melodia (C) di 8 battute seguita da un motivo diverso (D), lungo 4 battute, che sfocia, in chiusura, in una ripresa abbreviata di C.

Erano strutture di questo tipo a permettere l’automazione compositiva realizzata da Mozart. Il gioco si basa su due tabelle, una per il minuetto, per il quale si utilizzano 2 dadi, e l’altra per il trio, per il quale è sufficiente un solo dado e da un libretto in cui si trova un elenco di 176 battute composte da Mozart. Ogni tabella ha in ascissa il numero di battuta e in ordinata il risultato del lancio dei dadi. All’intersezione di ascissa e ordinata si trova il numero della battuta da utilizzare.

L’utente deve semplicemente lanciare i dadi una volta per ogni battuta e trascrivere la battuta corrispondente copiandola dall’elenco e ponendola dopo la precedente.

Lanciando 16 volte i dadi, quindi, si ottengono le 16 battute che formano il minuetto. La tabella per il minuetto, infatti, ha 11 righe (i dadi vanno da 2 a 12) per 16 colonne e in questo caso, Mozart ha scritto 11 battute possibili per ognuna delle 16 battute del minuetto (11 * 16 = 176).

Per “comporre” il trio, invece, si utilizza un solo dado e la tabella ha solo 6 righe. Per ogni battuta, quindi, Mozart ha scritto 6 possibili battute.

L’abilità di Mozart, in questo caso, è stata quella di scrivere delle battute che potessero in ogni caso concatenarsi logicamente senza creare grandi scompensi con ognuna delle precedenti. Trattandosi di musica tonale, la cosa è meno complessa di quanto può sembrare a prima vista (la tonalità è sempre la stessa, Re per il minuetto, Sol per il trio), ma resta sempre piuttosto difficile se si considera anche il fatto che una composizione di questo tipo non ammette grandi irregolarità sequenziali.

Infine, sarebbe interessante sapere se Mozart, nel disporre le battute nelle tabelle, ha tenuto conto delle diverse probabilità di uscita determinate dal lancio dei dadi. Il problema non si pone nel caso del trio in cui si usa un solo dado e ogni numero ha probabilità 1/6, quanto per il minuetto per il quale si utilizzano 2 dadi con probabilità differenti per gli 11 possibili risultati. Con 2 dadi, infatti, il 7 ha le probabilità maggiori perché si ottiene con 6 combinazioni diverse. Seguono il 6 e l’8 con 5, il 5 e il 9 con 4, il 4 e il 10 con 3, il 3 e l’11 con 2, mentre il 2 e il 12 si ottengono con una soltanto.

In definitiva, comunque, con questo sistema possono essere generati 1116 cioè 45.949.729.863.572.161 minuetti e 616 cioè 2.821.109.907.456 trii. Dato che il minuetto come forma musicale è composto da un minuetto e un trio, abbiamo un totale di 129.629.238.163.050.258.624.287.932.416 diverse composizioni possibili. Ovviamente molte di loro saranno quasi uguali in quanto la differenza sarà costituita soltanto da una o due battute; ciò nonostante, su un totale così elevato, restano da ascoltare ancora molte interessanti combinazioni.

Il problema è che, anche tralasciando la ripresa finale del minuetto, ogni brano dura circa un minuto, e quindi servirebbero 246.630.970.629.852.090.228.858 anni per ascoltarli tutti.

Cliccando qui potete ascoltare uno di questi minuetti, mentre qui trovate un sito che implementa il gioco.

Sentite un po’ Pierre-Laurent Aimard che suona Bach, nientemeno che l’Arte della Fuga.

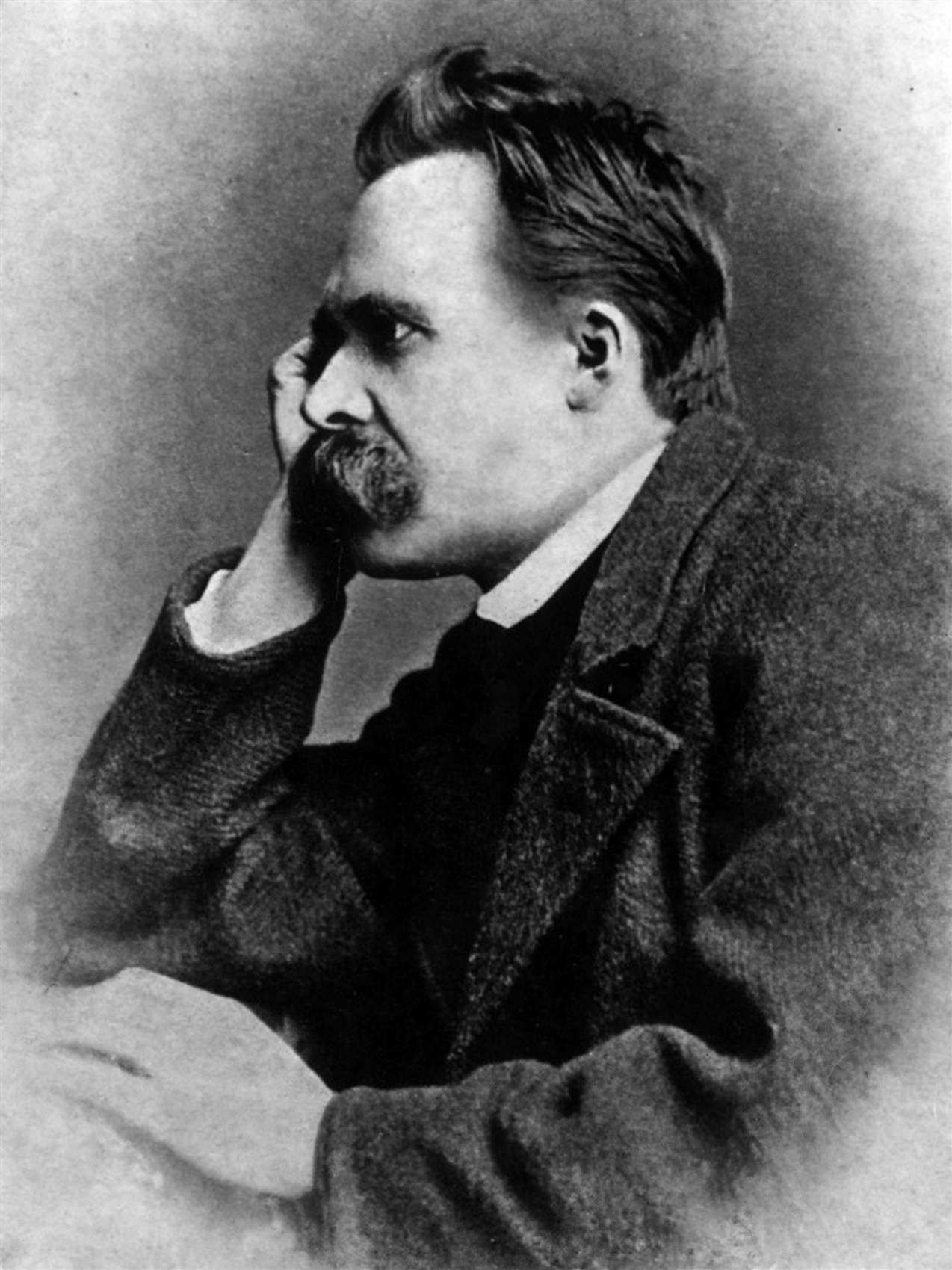

Sentite un po’ Pierre-Laurent Aimard che suona Bach, nientemeno che l’Arte della Fuga. Il Fragment an Sich (Frammento in sè) è un brano per pianoforte solo, scritto dal filosofo Friedrich Nietzsche, datato Ottobre 1871.

Il Fragment an Sich (Frammento in sè) è un brano per pianoforte solo, scritto dal filosofo Friedrich Nietzsche, datato Ottobre 1871.

A differenza di OnClassical, Classica Viva vende principalmente tracce singole in formato MP3, quasi tutte a € 0.50 ciascuna (per tutte c’è un preview) indirizzandosi, così, verso un target un po’ diverso da quello dei già citati colleghi. È difficile, infatti, che un audiofilo si accontenti di un MP3, ma d’altra parte in questo modo è molto più facile raggiungere settori di pubblico più vasti.

A differenza di OnClassical, Classica Viva vende principalmente tracce singole in formato MP3, quasi tutte a € 0.50 ciascuna (per tutte c’è un preview) indirizzandosi, così, verso un target un po’ diverso da quello dei già citati colleghi. È difficile, infatti, che un audiofilo si accontenti di un MP3, ma d’altra parte in questo modo è molto più facile raggiungere settori di pubblico più vasti.