Registrazioni degli intonarumori di Russolo disponibili in MP3 su UbuWeb

L’Arte dei Rumori in pdf: ed. 1916 o ed. moderna.

Registrazioni degli intonarumori di Russolo disponibili in MP3 su UbuWeb

L’Arte dei Rumori in pdf: ed. 1916 o ed. moderna.

Henry Simon (1910 – 1987) era un pittore francese che lavorava principalmente in acquarello.

Catturato dai tedeschi a Dunkerque nel 1940, venne imprigionato nello Stalag 1B presso Olsztynek, nella zona di Dresda, in quella che allora era la Prussia Orientale. Durante la prigionia continuò a dipingere producendo, fra gli altri, il disegno riprodotto qui sopra che sarà pubblicato insieme ad altri dipinti di quel periodo (in tutto circa 20) nel 1941, dopo la resa della Francia, in un libro dal titolo Compagnons de Silence. Il disegno è titolato Le Violiniste au Camp (Simon, in effetti, era anche un musicista dilettante) e datato, come gli altri acquarelli, 1940/41.

Ora, se pensiamo che Olivier Messiaen, autore del celebre Quatuor pour la Fin du Temps, parimenti scritto in un campo di concentramento tedesco ed eseguito per la prima volta in campo di prigionia nel gennaio del 1941, venne rinchiuso nello Stalag V111-A, distante circa 200 km dall’1B di Simon, ma nella stessa zona, non si può non notare la coincidenza…

Lo spettacolo “Concerto per la fine del tempo” va in scena la sera di martedì 28 gennaio 2014, alle 20.30, presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento, occasione per il “Bonporti” di inaugurare l’Anno Accademico. La drammaturgia è incentrata su partiture, lettere, diari, testimonianze di musicisti che hanno vissuto l’olocausto: in modo asciutto e ironico, intreccia stili e registri differenti, dal classico al popolare, aiutandoci a comprendere un momento drammatico della storia dell’umanità attraverso la musica e i testi che l’hanno accompagnato.

Lo spettacolo “Concerto per la fine del tempo” va in scena la sera di martedì 28 gennaio 2014, alle 20.30, presso l’Auditorium Santa Chiara di Trento, occasione per il “Bonporti” di inaugurare l’Anno Accademico. La drammaturgia è incentrata su partiture, lettere, diari, testimonianze di musicisti che hanno vissuto l’olocausto: in modo asciutto e ironico, intreccia stili e registri differenti, dal classico al popolare, aiutandoci a comprendere un momento drammatico della storia dell’umanità attraverso la musica e i testi che l’hanno accompagnato.

La musica klezmer, popular e da film, gli strumenti e le voci, le parole degli attori e le coreografie di otto danzatrici del Liceo musicale-coreutico si uniranno sotto la guida di un’attenta regia.

Potremo così scoprire Viktor Ullmann, compositore e direttore d’orchestra ebreo austriaco che fu internato con la moglie dal 1942 al 1944 nel lager di Theresienstadt, dove diede vita a rappresentazioni teatrali, concerti e compose nuove musiche, prima di trovare la morte nelle camere a gas di Auschwitz. A Theresienstadt nel ’42 era arrivata con la famiglia anche la poetessa Ilse Weber, che durante la prigionia compose 60 tra poemi e canzoni, condividendo con Ullmann lo stesso fervore artistico ma anche la stessa tragica fine. Altro autore di riferimento è Olivier Messiaen che, trovatosi in campo di concentramento con altri tre musicisti, compose “Quartetto per la fine dei tempi”, e lo fece tenendo presente che, per presentare quest’opera ai compagni di prigionia, disponevano di un pianoforte scassato e di un violoncello con sole tre corde: nacque in questo modo uno dei capolavori musicali del ‘900, a dimostrazione che – secondo il significato assegnato dall’autore all’opera stessa – la speranza deve vincere su ogni distruzione.

Facendo tesoro di questi e di altri contributi artistici, il “Concerto per la fine del tempo” è l’occasione per gli allievi del “Bonporti” di creare un’opera musicale significativa e originale sul tema della memoria.

Amériques by Edgar Varèse arranged for 8-hand piano with pianists Jacob Greenberg, Amy Williams, Amy Briggs and Thomas Rosenkranz.

Il Pierrot Lunaire diretto da Schönberg registrato negli anni ‘40, poi riedito nel 1951, è sull’Internet Archive.

Avevo già parlato di questa incisione perché era stata messa su You Tube, con un video fisso, ma ora chi volesse scaricarla in solo audio, può trovarla qui.

Cliccando qui, invece, la ascoltate in streaming audio.

SCHÖNBERG: Pierrot Lunaire.

Arnold Schönberg, conductor.

Erika Stiedry-Wagner, recitation.

Rudolf Kolisch, violin and viola.

Stefan Auber, ‘cello.

Eduard Steurermann, piano.

Leonard Posella, flute and piccolo.

Kalman Bloch, clarinet and bass clarinet.

Columbia 78rpm set MM-461 (XH 23 – XH 30). Recorded in 1940.

Digital transfer by F. Reeder

And of course, here it is the Unaswered Question’s counterpart.

Ives wrote detailed notes concerning the purpose and context of Central Park in the Dark:

This piece purports to be a picture-in-sounds of the sounds of nature and of happenings that men would hear some thirty or so years ago (before the combustion engine and radio monopolized the earth and air), when sitting on a bench in Central Park on a hot summer night.

The piece is scored for piccolo, flute, E-flat clarinet, bassoon, trumpet, trombone, percussion, two pianos and strings. Ives specifically suggests the two pianos be a player-piano and a grand piano. The orchestral group are to be separated spatially from each other. Ives described the role of the instruments in a programmatic description of the piece:

The strings represent the night sounds and silent darkness- interrupted by sounds from the Casino over the pond- of street singers coming up from the Circle singing, in spots, the tunes of those days- of some ‘night owls’ from Healy’s whistling the latest of the Freshman March- the “occasional elevated,” a street parade, or a “break-down” in the distance- of newsboys crying “uxtries”- of pianolas having a ragtime war in the apartment house “over the garden wall,” a street car and a street band join in the chorus- a fire engine, a cab horse runs away, lands “over the fence and out,” the wayfarers shout- again the darkness is heard- an echo over the pond- and we walk home.

Central Park in the Dark displays several characteristics that are typical of Ives’s work. Ives layers of orchestral textures on top of each other to create a polytonal atmosphere. Within this polytonal atmosphere, Ives juxtaposes the different sections of the orchestras in contrasting and clashing pairings (i.e. the ambient, static strings against the syncopated ragtime pianos against a brass street band). These juxtapositions are a prevalent them in the works of Ives and can be seen most notably in The Unanswered Question, Three Places in New England, and Symphony No. 4.

The Unanswered Question is a work by American composer Charles Ives. It was originally the first of “Two Contemplations” composed in 1906, paired with another piece called Central Park in the Dark. As with many of Ives’ works, it was largely unknown until much later in his life, being first published in 1940. Today the two pieces are commonly treated as distinct works, and may be performed either separately or together.

The full title Ives originally gave the piece was “A Contemplation of a Serious Matter” or “The Unanswered Perennial Question”. The Ives’ original idea was the two pieces create a sort of contrast. The original title of the other was “A Contemplation of Nothing Serious, or Central Park in the Dark in the Good Old Summertime”.

His biographer Jan Swafford called The Unanswered Question “a kind of collage in three distinct layers, roughly coordinated.” The three layers involve the scoring for a string quartet, woodwind quartet, and solo trumpet. Each layer has its own tempo and key. Ives himself described the work as a “cosmic landscape” in which the strings represent “the Silences of the Druids-who Know, See and Hear Nothing.” The trumpet then asks “The Perennial Question of Existence” and the woodwinds seek “The Invisible Answer”, but abandon it in frustration, so that ultimately the question is answered only by the “Silences”.

Leonard Bernstein added in his 1973 Norton lecture which borrowed its title from the Ives work that the woodwinds are said to represent our human answers growing increasingly impatient and desperate, until they lose their meaning entirely. Meanwhile, right from the very beginning, the strings have been playing their own separate music, infinitely soft and slow and sustained, never changing, never growing louder or faster, never being affected in any way by that strange question-and-answer dialogue of the trumpet and the woodwinds. Bernstein also talks about how the strings are playing tonal triads against the trumpet’s non tonal phrase. In the end, when the trumpet asks the question for the last time, the strings “are quietly prolonging their pure G-major triad into eternity”.

[most from wikipedia]

A mio avviso, The Unanswered Question è uno dei brani più importanti e innovativi del ‘900 storico. E questo non per la “strana” melodia della tromba, né per la polifonia sempre più dissonante dei legni e nemmeno per l’immobilità glaciale degli archi, tutti gesti già conosciuti in Europa, ma per il fatto che questi tre elementi stanno insieme, l’uno accostato all’altro eppure si ignorano.

J. S. Bach orchestrato da Anton Webern. Ricercar a 6 da L’Offerta Musicale.

Paavo Järvi, conductor · Berliner Philharmoniker

Recorded at the Berlin Philharmonie, 25 May 2019.

In questa registrazione del 1932, Anton Webern dirige le Deutscher Tanz op. 33 di Schubert, da lui stesso orchestrate.

Franz Schubert: Historical Recordings (1932, 1940)

Conductor: Anton Webern

Orchestra: Berlin Radio Orchestra

Una incisione degli anni ’40, poi riedita nel 1951 in cui Schönberg dirige il Pierrot Lunaire. Conosco il disco perché ce l’ho anch’io, ma la mia copia è talmente consunta che non ho mai osato proporla. Questa è migliore.

Questo falso video, perché in realtà si tratta di un audio con video pressoché fisso, contiene i primi sei brani dell’opera: I. Mondestrunken; II. Colombine; III. Der Dandy; IV. Eine blasse Wäscherin; V. Valse de Chopin; VI. Madonna. Gli esecutori sono:

Qui potete apprezzare l’esecuzione dell’epoca, decisamente diversa da quella attuale. Esiste anche la seconda parte qui.

Ecco come si fa a vendere la dodecafonia…

How to sell twelve tone music…

Vi segnalo un dettagliato lavoro di analisi dell’op. 11 di Schoenberg (sono i Drei Klavierstücke), con tanto di partitura e ascolto in linea.

Francamente, in questi giorni e fino a fine mese, fra esami, lezioni finali e composizioni, ho molto meno tempo di quanto ne servirebbe, per cui, ecco qualche post veloce e un po’ accademico.

La Piano Society pubblica una buona esecuzione dell’op. 11 di Arnold Schoenberg composta nel 1909 (in realtà sono due, ma solo una, quella di Hector Sanchez, è completa, mentre Irina Klyuev esegue solo il terzo movimento).

Dopo il momento di rottura con il passato segnato dalla Kammersymphonie op. 9 e i primi tentativi di sganciamento totale dalla tonalità che risalgono all’ultimo tempo dello Streichquartett op. 10, questa è l’opera con cui Schoenberg entra decisamente nell’atonalità anche formalmente (niente più alterazioni in chiave).

Come spesso gli accade quando fa un passo innovativo importante, Schoenberg si rivolge al passato alla ricerca di un supporto formale che assicuri l’unità dell’opera (comportamento a lungo criticato nei suoi confronti). Si notano, infatti, alcune reminiscenze wagneriane nell’apertura del primo brano, l’uso del contrappunto, sempre nel primo brano

e l’influenza di Brahms (per quanto riguarda la tessitura, non l’armonia) nel secondo brano (Schoenberg è sempre stato legato a Brahms, come testimonia un suo articolo dal titolo “Brahms il progressivo”).

Come è tipico della Piano Society, gli esecutori sono entrambi giovani. Potete ascoltare i brani completi soltanto andando sul sito, dove è disponibile anche la partitura del terzo movimento (purtroppo non è più possibile linkare i file pubblicati sul sito della Piano Society).

Tuttavia l’opera completa di Schoenberg si può ascoltare liberamente anche dal sito dell’Arnold Schönberg Center in cui è stato realizzato questo bel Jukebox.

Ecco, quindi, dal suddetto sito,

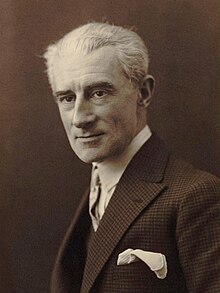

Ipotesi recenti suggeriscono che Maurice Ravel, il cui decesso è imputato ad una non ben identificata atrofia cerebrale o all’Alzheimer, soffrisse in realtà di FTD (frontotemporal dementia), una malattia non ancora ben conosciuta, nota anche come morbo di Pick.

Ipotesi recenti suggeriscono che Maurice Ravel, il cui decesso è imputato ad una non ben identificata atrofia cerebrale o all’Alzheimer, soffrisse in realtà di FTD (frontotemporal dementia), una malattia non ancora ben conosciuta, nota anche come morbo di Pick.

Si tratta di una malattia degenerativa che colpisce in età non troppo avanzata (fra i 50 e i 60) attaccando e distruggendo lentamente i lobi temporali del soggetto, riducendone progressivamente le facoltà cognitive. Ma l’aspetto più interessante di questa patologia è che, in alcuni casi, il decadimento cognitivo è accompagnato da esplosioni creative non convenzionali, nel senso che spesso vanno al di là delle convenzioni artistiche del periodo e che, quando il soggetto è già un artista di valore, possono diventare esplosioni di genio.

Se così fosse, il Bolero potrebbe essere il risultato di una di queste. In effetti è stato composto nel 1928, quando Ravel aveva 53 anni e cominciava a mostrare i primi segni della malattia, come testimoniano errori di linguaggio e scrittura. Di questa ipotesi suggestiva, sollevata dal Dr. Bruce Miller, neurologo e direttore del Memory and Aging Center, University of California, si parla in un articolo pubblicato in Medical Hypotheses (sorry, serve una registrazione per leggerlo). La notizia è stata ripresa dal New York Times.

Il tutto, ovviamente, non toglie nulla al genio di Ravel, ma è interessante pensare che le condizioni mentali anomale possano essere in parte responsabili di un’opera di tale grandezza e intensità. Forse Ravel non avrebbe osato così tanto se non fosse stato malato?

Il Ballet Mécanique (1924) era un progetto del compositore americano George Antheil (che viveva a Parigi) e del filmaker Fernand Léger, con la partecipazione di Man Ray.

Dal punto di vista musicale, si trattava di un brano per strumenti meccanici che suonano senza intervento umano. Visti i tempi, è un’idea tipicamente dadaista, come del resto è il film

Tuttavia è difficile dire chi dei due lavorò sull’opera dell’altro. Léger affermò di aver iniziato il film già nel 1923, ma altre fonti dicono che fu lui a contattare Antheil quando quest’ultimo stava già componendo la musica.

Nello stesso modo, è difficile capire cosa andò male, ma fra i due non doveva esserci molta comunicazione perché, alla fine, la musica durava 30 minuti e il film solo 17.

Forse Antheil si lasciò prendere la mano, ma è innegabile che le due opere siano collegate. Alla prima del film, senza musica, nel 1924 a Vienna, venne fatto esplicito riferimento alla musica di Antheil.

Da allora, però, le due opere sono state presentate separatamente con una eccezione nel 1935 in cui il film venne accompagnato da una riduzione pianistica eseguita dal vivo. La difficoltà principale sembra risiedere nel fatto che con i mezzi dell’epoca era impossibile sincronizzare una pellicola e una musica di questo tipo, anche se fosse stata eseguita da strumentisti umani, cosa che non era nelle intenzioni del compositore. Intenzioni che, comunque, erano destinate a rimanere sulla carta semplicemente perché all’epoca non si era in grado di costruire meccanismi che, pur non essendo collegati, restassero perfettamente sincronizzati su tempi lunghi.

In concerto, il balletto è creato da strumenti musicali meccanici: pianoforti automatici, campanelli elettrici, marimbe meccaniche, motori ad elica e altre macchine.

Come si può immaginare, una strumentazione siffatta non può produrre una partitura tradizionale. Il brano è estremamente percussivo e pieno di suoni non intonati.

L’orchestrazione del 1927 prevede 18 pianole (pianoforti automatici a rullo) in 4 parti, 2 pianoforti normali, 3 xilofoni, 7 campanelli elettrici, 3 motori ad elica, sirena, 4 casse e un tam-tam. Nello stesso anno, Antheil ne arrangiò la prima parte per piano-roll che fu eseguito alla “Deutsche Kammermusik Baden-Baden 1927” (il rullo è poi andato perduto) mentre nel 1953 ne realizzò una versione abbreviata con un organico ridotto.

Film e partitura vennero messi insieme solo negli anni ’90. La versione del 1927 venne eseguita soltanto nel 1999 dall’Università del Massachusetts e dal Lowell Percussion Ensemble utilizzando sistemi MIDI con un computer centrale che inviava i dati a tutte le macchine, assicurando il sincronismo. In pratica, un gigantesco MIDIFile con 1240 battute, 630 cambi di tempo e circa 200.000 note (NB: suddivise fra 24 parti).

Nel 2000 la musica e il film furono definitivamente accostate e dal 2005 esiste anche un DVD.

Quella che vi mostriamo in questo film (in formato mov = quicktime) è la performance “live” della musica, cioè con le macchine che eseguono la partitura dal vivo senza il film, installata nel 2006 presso la National Gallery of Art di Washington DC e realizzata da Paul Lehrman and LEMUR (League of Electronic Musical Urban Robots).

Il video è di circa 41 Mb, ma ne vale la pena: il brano è storico e di grande energia.

Su wikipedia trovate anche una breve analisi musicale del brano. Qui un sito dedicato all’opera.

George Antheil – Ballet Mécanique in una esecuzione totalmente meccanica (MIDI)

Questo è il film originale, restaurato

Tanto per restare in tema di Harry Partch, l’Avantgarde Project (AGP), che si occupa di diffondere vecchie registrazioni non ristampate in CD. ha rilasciato il numero 57 che contiene tre brani del nostro.

Questo archivio era stato proposto anni fa, poi ritirato perché questi pezzi erano distribuiti in una nuova esecuzione, ma oggi viene nuovamente distribuito in considerazione del suo valore storico.

Il formato è FLAC (compressione senza perdita). Lo trovate qui.

Dai quarti di tono incidentali di Van Halen, passiamo ai quarti di tono intenzionali di Charles Ives (1874–1954) con questi Three Quarter-Tone Pieces for Two Pianos del 1924 (sono gli anni in cui, in Europa, i Viennesi formalizzano le regole della dodecafonia).

Dai quarti di tono incidentali di Van Halen, passiamo ai quarti di tono intenzionali di Charles Ives (1874–1954) con questi Three Quarter-Tone Pieces for Two Pianos del 1924 (sono gli anni in cui, in Europa, i Viennesi formalizzano le regole della dodecafonia).

È interessante e anche divertente sapere qualcosa di più sul rapporto tra Ives e la microtonalità e sul modo in cui quest’ultima viene ottenuta in questi pezzi.

Rendere microtonale un pianoforte, in effetti, è un problema. A prima vista, sembra che ci siano solo due modi: o si riaccorda interamente il pianoforte, perdendo, però, metà dell’estensione, oppure si ricorre a uno strumento appositamente costruito.

C’è, però, una terza via ed è quella utilizzata da Ives in questi pezzi: usare due pianoforti uno dei quali è accordato 1/4 di tono più alto dell’altro. Ovviamente i due strumenti devono essere uguali e i due pianisti devono essere molto accurati sia come tempo che come tocco e dinamiche perché il tutto deve suonare come un unico strumento e vi sono accordi e frasi in cui l’uno esegue note complementari all’altro.

I rapporti fra Ives e la microtonalità sono curiosi e risalgono all’infanzia in una famiglia di musicisti. Il padre, però, era anche un appassionato di bricolage. Aveva costruito una specie di arpa fra cui aveva teso 24 o più corde per sperimentare con i quarti di tono. In seguito, come racconta lo stesso Ives, aveva composto alcune canzoni in quarti di tono e cercava di convincere la famiglia a cantarle, tentativo rapidamente abbandonato per essere ripreso solo come forma di punizione.

Ciò nonostante, al piccolo Charles, alcune di queste canzoni, quelle che erano temperate e usavano i microtoni solo come note di passaggio, piacevano.

Ives ricorda anche il padre aveva l’orecchio assoluto, ma lo considerava una cosa disturbante e quasi vergognosa, affermando che “tutto è relativo; solo i pazzi e le tasse sono assoluti”. E ad un amico, diplomato al conservatorio di Boston, che gli chiedeva come mai, nonostante il suo orecchio, insistesse nel produrre dissonanze al piano, rispose “Io avrò anche l’orecchio assoluto, ma, grazie a Dio, il piano non ce l’ha”.

L’influenza del padre spiega anche l’atteggiamento di Charles Ives nei confronti della tonalità: “Non vedo perché la tonalità, come tale, debba essere eliminata, così come non vedo perché debba sempre essere presente”.

Così, mentre in Europa si preparava un conflitto ideologico atonale contro tonale, in America si assestavano i fondamenti di quell’atteggiamento neutrale che avrebbe prodotto gente come Cage, Feldman, Wolff e molti altri, estendendo la sua influenza fino al presente.

In questo brano, il primo e il terzo movimento erano stati concepiti per un unico pianoforte con due tastiere. Un ordigno del genere era stato effettivamente costruito in via sperimentale e in pratica, era costituito da due arpe, due meccaniche e due tastiere sovrapposte, incluse nello stesso box. Questi due movimenti sono basati su una serie di accordi, quasi nello stile di un inno, che all’inizio lasciano all’orecchio il tempo di assorbire le stranezze prodotte dai quarti di tono. Si nota in modo particolare nel I° mov. che presenta all’ascoltatore il materiale sonoro in modo graduale, quasi didattico. Ciò non toglie che, alle nostre orecchie educate al sistema temperato, l’insieme dia spesso l’impressione di un pianoforte scordato.

Su questo tessuto, si dispiega poi una linea cantabile che, nel III° mov., riprende e distorce una canzone popolare (America, my country ‘tis of thee), sottolineando il verso “land where my fathers died!”.

L’allegro, invece, è vigoroso e vivace, diviso ritmicamente fra i due pianoforti.

Ecco anche una tesi di Myles Skinner in inglese che discute l’utilizzo della microtonalità nella musica occidentale moderna.

Charles Ives – Three Quarter-Tone Pieces for Two Pianos (1924)

Elizabeth Dorman and Michael Smith, piano

La prima composizione per pianoforte con massiccia presenza di cluster.

Henry Cowell (1897-1965) – The Tides of Manaunaun (c. 1912) – Sorrel Hays, piano

The Tides of Manaunaun was written as a prelude to an opera based on Irish mythology. In Irish mythology, Manaunaun was the god of motion and of the waves of the sea; and according to the mythology, at the time when the universe was being built, Manaunaun swayed all of the materials out of which the universe was being built with fine particles which were distributed everywhere through cosmos. And he kept these moving in rhythmical tides so that they should remain fresh when the time came for their use in the building of the universe.

[Henry Cowell]

L’Arnold Schönberg Center e gli eredi del compositore, di cui abbiamo già parlato elogiandone la politica di apertura, hanno recentemente piazzato su YouTube vari spezzoni video con esecuzioni, testimonianze storiche, interviste e altro materiale tratto dall’archivio.

Si trovano facilmente cercando in base al nome dell’utente che è ascvideo (Arnold Schönberg Center video). In ogni caso, cliccate qui.

Una delle cose belle è che i video storici hanno spesso come sottofondo la sua musica. Guardandoli pensavo che ormai mi sembra quasi melodica e mi è tornata in mente una citazione di Cage a proposito della sua Winter Music:

We’ve played ‘Winter Music’ quite a number of times now: I haven’t kept count.

When we first played it the silences seemed very long and the sounds seemed really separated in space, not obstructing one another. In Stockholm, however, when we played it at the opera as an interlude in the dance programme given by Merce Cunningham and Carolyn Brown early one October, I noticed that it had become melodic.

Tutto è destinato a diventare melodico, prima o poi….

Via Alex Ross

Castor & Pollux (1952) è un balletto strutturato in due grandi sezioni, la prima intitolata Castor e la seconda Pollux (i due dioscuri, figli di Zeus e di Leda, identificati con la costellazione dei Gemelli).

La strumentazione è quella tipica dei lavori di Partch, progettata e costruita da lui stesso e accordata sulla scala naturale. Qui abbiamo: kithara, surrogate kithara, harmonic canon, diamond marimba, cloud chamber bowls & bass marimba. Tutti gli strumenti si possono vedere e ascoltare qui.

Proprio la strumentazione caratterizza le due sezioni. Ognuna di esse, infatti, è divisa in quattro parti: tre duetti e un tutti. In entrambe le sezioni, i duetti sono intitolati:

Gli strumenti utilizzati in ogni sotto-sezione sono:

CASTOR

1. Leda and the Swan (Kithara II, Surrogate Kithara, and Cloud-Chamber Bowls)

2. Conception (Harmonic Canon II and High Bass Marimba)

3. lncubation (Diamond Marimba and Low Bass Marimba)

4. Chorus of Delivery From the Egg (All the foregoing instruments)

POLLUX

1. Leda and the Swan (Kithara II. Surrogate Kithara, and Low Bass Marimba)

2. Conception (Harmonic Canon II and Cloud-Chamber Bowls)

3. lncubation (Diamond Marimba and High Bass Marimba)

4. Chorus of Delivery From,the Egg (All the foregoing instruments)

CASTOR & POLLUX is a dance-theater work with a beguiling program. It is structured in two large sections, each section comprised of three duets and a tutti. The first section is entitled CASTOR, the second, POLLUX. The first duet of each section is titled Leda and the Swan (insemination); the second, Conception; the third, Incubation; and the tutti. Chorus of Delivery From the Egg. By its contrapuntal texture. CASTOR & POLLUX shows well the melodic capabilities of the instruments, and the two tutti section grand finales to the glory of birth.

al pianoforte:

Continuano gli estratti dalla rassegna “Dalle 6 alle 7” che si tiene presso il Conservatorio E.F. Dall’Abaco tutti i martedì.

Dal concerto dedicato all’impressionismo, L’isle joyeuse di Claude Debussy, composta nel 1904.

Pare che l’idea per questo brano fosse suggerita da un quadro del pittore settecentesco Watteau, raffigurante L’imbarco per l’isola di Citera e che inizialmente questo pezzo dovesse concludere un’ipotetica seconda Suite Bergamasque. Ma nello stesso tempo, l’isola gioiosa è forse anche l’isola di Jersey nella Manica, rifugio in cui il compositore passò l’estate del 1904 in compagnia dell’amante Emma Bardac.

In questo brano Debussy alterna le atmosfere create dalla scala a toni interi costruita sul LA, con quelle della tonalità di LA Maggiore usando il modo lidio come mediatore. Una breve analisi è reperibile qui.

Claude Debussy – L’isle joyeuse (1904) – Oana Dancescu, pianoforte

È possibile esaminare il manoscritto autografo della partitura, conservato presso la Bibliothèque nationale de France.

Iniziamo a pubblicare qualche estratto dai concerti della rassegna “Dalle 6 alle 7” che si tiene presso il Conservatorio E.F. Dall’Abaco tutti i martedì.

Dato l’indirizzo contemporaneo di questo blog, qui ci limitiamo ai brani del ‘900.

Il titolo di questo brano di Ravel, Jeux d’eau (1901), va interpretato non solo come “giochi d’acqua”, ma anche come “acqua che gioca” come evidenzia questa frase tratta dal poeta simbolista Henri de Régnier, trovata scritta a mano sul manoscritto e spesso riportata anche nell’edizione stampata: “Dio fluviale che ride mentre l’acqua gli fa il solletico…”.

Come scrive Ravel, il brano “è ispirato al rumore dell’acqua e ai suoni musicali suggeriti da spruzzi, cascate e ruscelli”. È evidente anche il debito verso i “Jeux d’eau à la Villa d’Este” di Listz.

Maurice Ravel – Jeux d’eau – Xavier Locus, pianoforte.

Le opere di Arnold Schönberg si possono ascoltare liberamente (e legalmente) in streaming audio dal sito dell’Arnold Schönberg Center in cui è stato realizzato questo bel Jukebox che funziona con tutti i principali players e sistemi.

Nonostante sia in streaming, l’audio è di buona qualità (almeno in quello che ho ascoltato), per cui una connessione veloce (ADSL o ISDN) è necessaria.

Stranamente, invece, data la serietà del sito, non vedo citati gli esecutori.

La Kammersymphonie op9 (1906) e’ una tappa fondamentale nella produzione di Schoenberg. Quest’opera,che comunque utilizza un linguaggio ancora tonale (la composizione e’ in Mi Maggiore) si dimostra comunque innovativa sia nella forma,sia in alcuni procedimenti armonici,sia nella strumentazione. Pur rimanendo fedele alla tonalità,questa composizione porta spesso il sistema tonale ai suoi limiti estremi,in particolare per l’uso degli accordi formati da quarte sovrapposte. Il termine Sinfonia generalmente veniva usato solo per brani di grosse dimensioni (e tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 queste composizioni spesso richiedevano l’uso di orchestre gigantesche; per esempio Mahler, Bruckner e R.Strauss). Invece Schoenberg utilizza il termine Sinfonia per un opera della durata di circa 20 minuti con un organico cameristico di 15 strumenti solisti, formato da quintetto d’archi,legni e due corni(in seguito l’autore ne realizzerà anche una versione per orchestra). Schoenberg dopo aver terminato questa composizione,inizierà a scrivere anche una seconda Kammersymphonie (op.38) che pero’ terminerà solo molti anni dopo in America (negli anni ’40).

[tratto da armoniamusicale.com dove trovate l’analisi completa]

Arnold Schönberg – Chamber symphony for fifteen solo instruments op.9

Il 24 Dicembre 1935, dopo aver completato il concerto per violino e orchestra, moriva Alban Berg (1885-1935), grande sostenitore e scardinatore della dodecafonia.

Il 24 Dicembre 1935, dopo aver completato il concerto per violino e orchestra, moriva Alban Berg (1885-1935), grande sostenitore e scardinatore della dodecafonia.

Qui lo ricordiamo con la sua op.1, la sonata per pianoforte del 1908, una delle più notevoli opere prime mai scritte, da qualsiasi compositore. La sonata è quasi un prototipo dell’idea della variazione continua, passata da Brahms a Schoenberg e poi a Berg: l’intera composizione deriva dalla successione di quarte della frase iniziale.

December 24, after completing his concert for violin, Alban Berg died. He was a great promoter of Schoenberg’s twelve tone technique of which he made a highly personal adaptation that enabled him to combine frank atonality with more traditionally tonal passages and harmonies.

His Piano Sonata op.1 is one of the most formidable initial works ever written by any composer. It is a striking example of the developing variation technique — the whole composition can be derived from the opening quartal gesture and from the opening phrase.

Alban Berg – Sonata per pianoforte op.1 (1908) – Maria Yudina pianoforte

Schönberg – Pierrot Lunaire op. 21 (1912)

per voce, pianoforte, flauto (ottavino), clarinetto (clarinetto basso), violino (viola), violoncello.

Composta nel 1912 è forse l’opera più famosa di Schoenberg, per la novità degli impasti timbrici, per la sua carica espressiva, per la sua particolare tecnica vocale.

Basandosi su 21 poesie del simbolista belga Albert Giraud (1884), nella traduzione tedesca di Otto Eric Hartleben, divise in 3 gruppi di 7, l’immagine romantica di Pierrot, eroe malinconico e triste, è deformata in smorfie, proiettata in immagini ora grottesche, ora ironiche, in visioni allucinate, grazie alla vocalità estraniata dello sprechgesang e alle straordinarie invenzioni strumentali che lo accompagnano.

In quest’opera, la voce utilizza per la prima volta la tecnica dello Sprechgesang (o Sprechstimme), che non è né canto intonato, né “recitar cantando”. Nella prefazione alla partitura, che farà testo, il compositore fissa rigorosamente le norme dell’interpretazione. La voce deve osservare rigorosamente la notazione ritmica portando la parola a toccare la nota, ma mai a fissarla, facendo oscillare l’intonazione in un continuo crescendo e diminuendo e collegandosi con un sensibile portamento alla sillaba seguente

L’orchestrazione è la più varia e rutilante di invenzioni. Soltanto in 6 dei 21 brani il gruppo strumentale entra al completo a creare un complesso tessuto polifonico intorno alla voce, mentre negli altri gli strumenti intervengono a gruppi di 2, 3 o 4 e nel settimo pezzo, La luna malata, è un flauto solo che contrappunta la voce.

Dal punto di vista compositivo, Schoenberg sperimenta con grande libertà e varietà. Alcuni pezzi (per es. il No 13) hanno una continuità amorfa, quasi un stream of consciousness. Altri, come il No 8, si basano su piccole cellule generative. Altri ancora impiegano ostinati, altri, canoni.

Il brano No 18, Der Mondfleck, esibisce una polifonia incredibilmente intricata. E’ quasi una fuga a tre voci, la cui forma è a tratti oscurata dall’incrociarsi di altre parti e da occasionali note supplementari. Il clarinetto e l’ottavino formano canoni in diminuzione rispetto alle prime due voci. Un terzo canone, indipendente dagli altri è creato da violino e violoncello. A metà del brano, l’ottavino e il clarinetto, che procedono a velocità doppia rispetto alla voce principale, arrivano alla fine del canone e quindi invertono il loro moto formando canoni retrogradi in diminuzione.

Il disegno polifonico, caratterizzato soprattutto da intervalli di 7a e 9a, dà vita a complessi e sottili rapporti cromatici creando un’atmosfera tagliente che ben si lega alle immagini allucinate del testo tedesco di Hartleben, ben superiore all’originale un po’ dolciastro ed estetizzante di Giraud.

Clicca l’immagine per ingrandire.

Ascolta Der Mondfleck

Schönberg – 6 Kleine Klavierstücke op. 19 (1911)

In questi 6 brevissimi pezzi (da 26 a 80 secondi), Schoenberg accoglie la propensione aforistica del suo allievo Webern, riducendo lo schema compositivo al frammento melodico e armonico.

La pagina più significativa e densa di futuro di questa op. 19 è il sesto pezzo, parallelo, come ricerca, al terzo dell’op. 16 (Farben) di cui abbiamo già parlato, ma ancora più problematico perché, se Farben segue un percorso tutto sommato decifrabile, questo brano approda a un livello di astrazione tale da paragonarlo alle opere astratte di Kandinsky e Klee.

Così anche Schoenberg, dopo l’atonalità, perviene all’astrattismo sonoro. In queste 9 battute, scritte probabilmente in ricordo di Gustav Mahler, la pausa e il silenzio nascono da una nuova coscienza ritmica e il suono si frantuma in timbro e in intensità.

Lo ascoltate qui. Cliccate sull’immagine per ingrandire.

Qui trovate un bell’articolo di Susanna Pasticci che commenta le analisi di questo brano effettuate con diverse metodologie.

Guardate cosa fa Picasso con l’immagine di un toro (da sinistra a destra e poi dall’alto al basso).

Quando lo vedo, mi viene sempre in mente il Webern atonale. Quello che, dal 1909 al 1914, raggiunge il massimo della concisione riducendo all’osso la propria scrittura, fino all’ultimo dei Tre Piccoli Pezzi per violoncello e piano in cui sfiora il silenzio, ma è un silenzio che non è vuoto.

Questo ironico schizzo per un busto di Satie, firmato da lui stesso, reca la scritta “Sono venuto al mondo molto giovane in un tempo molto vecchio”.

Questo ironico schizzo per un busto di Satie, firmato da lui stesso, reca la scritta “Sono venuto al mondo molto giovane in un tempo molto vecchio”.

Vexations è un semplice tema con due variazioni da ripetere 840 volte, per una durata che può andare dalle 12 alle 28 ore, secondo il tempo scelto (l’unica indicazione metronomica è “Très lent”).

Ovviamente questo brano, composto, forse, nel 1893, restò a lungo ineseguito fino al 1963, quando John Cage ne organizzò una pubblica esecuzione con un pool di pianisti: lo stesso Cage, David Tudor, Christian Wolff, Philip Corner, Viola Farber, Robert Wood, MacRae Cook, John Cale, David Del Tredici, James Tenney, Howard Klein (il critico del New York Times che era venuto per recensire e venne messo al lavoro) e Joshua Rifkin. L’esecuzione iniziò alle ore 18.00 e terminò alle 12.40 del giorno successivo, per una durata complessiva di circa 18 ore e 40 minuti.

Da quella volta, ebbero luogo varie altre esecuzioni (qualcuna anche in Italia). Nel giugno di quest’anno, a New York, è stata organizzata una Pianoless Vexations, una performance di 8 ore con elaborazioni, spesso irriconoscibili, di questa breve partitura, eseguita, però, senza pianoforte. Se ne possono ascoltare varie parti in questa pagina di UbuWeb.

Qui potete ascoltarne una versione pianistica per circa12 ore.

Nato in Ucraina (allora Russia) nel 1893 e morto negli USA nel 2002, alla rispettabile età di 108 anni, Leo Ornstein può essere considerato uno dei principali compositori sperimentali del primo ‘900.

Nato in Ucraina (allora Russia) nel 1893 e morto negli USA nel 2002, alla rispettabile età di 108 anni, Leo Ornstein può essere considerato uno dei principali compositori sperimentali del primo ‘900.

Emigrato negli USA con la famiglia nel 1907, fra il 1913 e il 1920, quando si ritirò dalla scena concertistica, fu una delle personalità di spicco della scena musicale americana.

Come compositore, ha scritto vari lavori, fra cui alcuni decisamente innovativi per l’epoca, soprattutto per pianoforte.

Qui potete ascoltare il suo profetico “Suicide in an Airplane” per piano solo composto fra il 1915 e il 1918 (esecutore Daniele Lombardi).Potete anche vedere la partitura e apprezzarne la scrittura innovativa.

Il sito a lui dedicato dal figlio raccoglie molto materiale anche audio (con un po’ di rumore di fondo, prob. le registrazioni sono vecchie) e varie partiture.

Nella foto, Ornstein nel 1918 (25 anni) all’epoca di Suicide in an Airplane.

Sono praticamente sicuro che nessuno di voi ha mai sentito, in concerto, musiche di Harry Partch.

Eppure Harry Partch (1901-1974), compositore americano, è uno dei più innovativi, iconoclasti e individualisti musicisti di tutti i tempi. Per far capire la cosa anche ai cultori del pop, la sua posizione nella musica classica è, in un certo senso, simile a quella di Frank Zappa nel pop. Gli aggettivi utilizzati per definirli sono gli stessi e anche la carica ironica.

A tratti geniale, ma isolato perché la sua musica è impossibile da eseguire con una orchestra tradizionale. Partch, infatti, non utilizza il sistema temperato, ma la scala naturale, strettamente basata sulla serie degli armonici (mentre il sistema temperato fa una serie di aggiustamenti). Per scrivere con questo sistema, Partch, oltre ad utilizzare spesso una notazione non tradizionale, ha costruito da solo i propri strumenti. Ne ha realizzato decine, tali da organizzare una intera orchestra. Le sue creazioni, originali e/o ricostruite, comprendono strumenti a percussione, a corde e vari tipi di organi a canne o ad ancia. Oggi formano la Harry Partch Instrument Collection e vengono utilizzate per le incisioni e per i concerti.

Così, nei suoi pezzi non è raro vedere un ensemble come questo:

Instrumental ensemble: tenor-baritone, soprano, bass, adapted guitar, 2 chromelodeons, 2 kithars, surrogate kithara, 5 harmonic canons, bloboy, koto, crychord, diamond marimba, quadrangularis reversum, bass marimba, marimba eroica, boo, eucal blossom, gourd tree, cone gongs, cloud chamber bowls, spoils of war, zymo-xyl, mazda marimba, ugumbo, waving drums, Bolivian double flute, mbira, ektara, rotating drum, belly drums, gourd drum, 6 bamboo claves, 4 eucalyptus claves & rhythm boat

E proprio questo ensemble strumentale è relativo alla sua opera in due atti “Delusion of the Fury – A Ritual of Dream and Delusion” (1965-66), che potete ascoltare cliccando sui “Related Posts” qui sotto.

Anche la sua vita non è stata molto convenzionale. Musicista precoce (suonava clarinetto, harmonium, viola, piano, chitarra già da bambino e componeva prima dei 20 anni vincendo borse di studio), attraversò un periodo molto duro durante la grande depressione, riducendosi a vivere come un hobo (musicista vagabondo, senza fissa dimora), viaggiando a sbafo sui treni e sopravvivendo con lavori casuali in luoghi diversi.

In tutto questo periodo, durato 10 anni, continuò a scrivere le sue esperienze su un giornale chiamato Bitter Music (musica amara), spesso sotto forma di frammenti di conversazioni udite per caso, notate su pentagramma in base all’altezza delle varie voci.

Esempi dell’ Harry Partch Istrumentarium

Ogni tanto, nella storia della musica, saltano fuori delle composizioni che vanno oltre il loro tempo. E questo non nel senso che sono delle grandi opere, punti di partenza per le generazioni future, ma proprio perché, per qualche strana e indefinibile ragione, il loro linguaggio travalica la contemporaneità dando vita a qualcosa di difficilmente databile. Qualcosa che, agli occhi di qualcuno che pure conosca bene la storia della musica occidentale, appare come un oggetto difficilmente inseribile in un periodo storico, un pezzo al quale viene assegnata una data di molto posteriore alla sua nascita, un brano quasi sfuggito di mano allo stesso compositore perché nemmeno lui, probabilmente, è in grado di comprendere completamente ciò che ha fatto.

Proprio per questo, di solito si tratta di composizioni che non sono così apprezzate al momento della loro presentazione, perché hanno qualcosa di inusuale o comunque suonano “strane”. Spesso sono difficili da capire perché il loro linguaggio non è ancora completamente codificato, ma il perché e il come, in quel momento sono inspiegabili. Soltanto la storia può dirlo.

È il caso di Farben di Arnold Schoenberg. Il terzo dei 5 pezzi per orchestra op. 16, composti nel 1909.

In questi pezzi l’ambientazione espressionista e il linguaggio atonale che la sostiene raggiungono i livelli più alti.

Melodia, armonia e perfino il ritmo (l’elemento più criticato e meno innovativo in Schoenberg) sono sentiti in un unico spazio polifonico nel quale il totale cromatico viene utilizzato pienamente in modo libero, innovativo e indipendente.

È il periodo atonale di questa seconda scuola di Vienna, che va dal 1909 al 1923 (anno di definizione della teoria dodecafonica). A mio avviso si tratta di uno dei periodi più fecondi per Schoenberg. La libertà di sperimentare e la ricchezza inventiva che si respirano nelle composizioni di quest’epoca saranno difficilmente eguagliate, anche negli anni seguenti.

“Farben”, posto dall’autore come sottotitolo a questo brano, significa “colori”, ma in tedesco, questa parola, unita a Klang (suono), assume il significato di timbro musicale (Klangfarben) ed è proprio il timbro l’elemento portante di questo pezzo in cui Schoenberg fa un passo decisivo verso quella Klangfarbenmelodie (melodia di timbri) che è sempre stato uno dei suoi sogni.

La leggenda, infatti, narra di Farben come nato da una discussione fra Schoenberg e Malher (suo estimatore e protettore), sull’idea di creare un brano basato non su una successione di altezze (note), ma su una successione di timbri.

Qui Schoenberg ci prova e in parte ci riesce.

Farben inizia con un accordo di cinque note (do, sol#, si, mi, la) lungamente tenuto che si alterna fra 2 gruppi strumentali: 2 flauti, clarinetto, fagotto, viola, l’uno e corno inglese, tromba (sordina) fagotto corno (sordina), viola, l’altro, con il contrabbasso a fungere da legame.

Però è quasi impossibile rinunciare all’articolazione delle altezze nella nostra musica. Farlo, significa approdare a qualcosa di radicalmente diverso ed era decisamente impossibile farlo nel 1909.

Così dentro a Farben c’è anche un canone a 5 voci quasi impercettibile perché le melodie passano da uno strumento all’altro e la sua identificazione è resa anche più complessa da gruppetti di suono puntuali (quasi polvere) di densità crescente.

Sembra che Schoenberg abbia voluto utilizzare il canone per dare un’unità formale all’insieme, nascondendolo, però, alla percezione conscia, un po’ come certe strutture bachiane che sostengono alcuni brani dell’Arte della Fuga o delle Variazioni Goldberg, risultando visibili solo a un esame della partitura. Qui la percezione è di una apparente staticità iniziale che si frammenta, via via, in una molteplicità di voci fino al ricongiungimentol finale in un cangiante tessuto sonoro.

Grazie a questa impostazione sperimentale, Farben assume all’ascolto una forma assolutamente inusuale per quei tempi, ma proiettata verso un futuro possibile. È un brano breve: soltanto 44 battute che, inserite nel bel mezzo del furore espressionista dell’op. 16, suonano come un intermezzo meditativo. Una delle immagini citate a proposito di questo pezzo da Schoenberg pittore, parla dei riflessi di luce sulle acque di un lago. Però, isolato, potrebbe benissimo apparire come un pezzo pre-ligeti degli anni ’60 o come qualcosa dello Xenakis di fine ’50, ma anche se qualcuno lo scrivesse oggi, non lo riterrei un pezzo datato.

Ascolto: Farben

Qui invece avete un tentativo di analisi in video (meglio andare su youtube per poter ingrandire a tutto schermo)

Spero che qualcuno si ricordi che il 2006, oltre all’ennesimo anno mozartiano, è anche il centenario della nascita di Dmitrij Šostakovič (anche noto come Shostakovich o Schostakowitsch, in cirillico Дмитрий Дмитриевич Шостакович, San Pietroburgo, 25 settembre 1906 – Mosca, 1975).

Spero che qualcuno si ricordi che il 2006, oltre all’ennesimo anno mozartiano, è anche il centenario della nascita di Dmitrij Šostakovič (anche noto come Shostakovich o Schostakowitsch, in cirillico Дмитрий Дмитриевич Шостакович, San Pietroburgo, 25 settembre 1906 – Mosca, 1975).

Qui all’International Music Score Library Project, potete scaricare parecchie sue partiture.

Ne riparleremo in settembre. Per ora ascoltate, dai 24 Preludi e Fughe, op. 87 (da non confondersi con l’omonima op. 34), il Num. 1 in Do maggiore, con la fuga sui soli tasti bianchi.