Pensavo che queste immagini di navi da pesca abbandonate in mezzo al deserto fossero famosissime.

Pensavo che queste immagini di navi da pesca abbandonate in mezzo al deserto fossero famosissime.

Era un po’ che volevo parlare del disastro ecologico del lago di Aral, o meglio ex lago di Aral. Non l’ho fatto perché ero convinto che fosse universalmente noto. Poi, conversando con un po’ di gente, mi sono reso conto che è solo vagamente noto, quindi ve lo racconto, con l’aiuto di wikipedia.

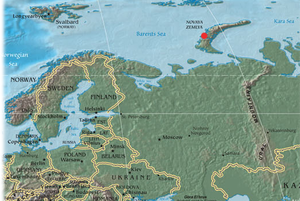

L’Aral (in russo Aralskoje More, Аральскοе мοре; in kazako Арал Теңізі) è un lago salato di origine oceanica, situato alla frontiera tra l’Uzbekistan (nel territorio della repubblica autonoma del Karakalpakstan) e il Kazakistan. Il nome deriva dal chirghiso “Aral Denghiz”, che significa “mare delle isole”, a causa delle numerose isole che erano presenti nei pressi della costa orientale. È talvolta chiamato erroneamente mare d’Aral, poiché possiede due immissari (Amu Darya e Syr Darya) ma non ha emissari che lo colleghino all’oceano; è infatti un bacino endoreico.

Un bacino endoreico è semplicemente un bacino idrografico senza emissari.

È interessante chiedersi come un bacino endoreico possa mantenersi in equilibrio, visto che l’acqua entra, ma non esce. Come mai non si espande oltre un certo limite?

La risposta è la stessa dei mari e degli oceani: l’evaporazione. È l’evaporazione a far sì che il lago possa espandersi fino a un certo punto, ma non oltre, in proporzione alla quantità di acqua che riceve.

Ma la cosa non sta ancora in piedi se non si aggiunge un altro tassello. Il bacino idrografico che alimenta il lago, infatti, può essere anche immenso. Quello del Mar Caspio, per esempio, si estende per diversi milioni di km2.

Il bilancio con l’evaporazione forma un lago di “soli” 371000 km2. Questo perché l’evaporazione aumenta esponenzialmente con la superficie del lago. Più la massa d’acqua è estesa, più l’evaporazione incide. Ad un certo punto si arriva all’equilibrio.

Questo equilibrio, tuttavia, è precario. Il clima, l’esposizione solare e le precipitazioni condizionano sia l’entità dell’evaporazione che la quantità di acqua affluente.

Di conseguenza, questi specchi d’acqua possono manifestare grosse variazioni di superficie, non solo in tempi lunghi nel corso della loro storia, ma anche su tempi dell’ordine di pochi mesi, seguendo variazioni dell’andamento meteorologico stagionale.

L’evaporazione, infatti, aumenta con la temperatura e diminuisce con l’umidità relativa (la cosiddetta pressione di vapore): all’aumentare della temperatura aumenta il flusso evaporante, ma via via che ci si avvicina alla saturazione, il flusso diminuisce fino a stabilizzarsi. Il vento, però, portando via l’umidità (cioè il vapore acqueo), favorisce l’evaporazione.

L’equilibrio è delicatissimo. Ciò nonostante le variazioni del lago non comportano quasi mai la sua estinzione perché al diminuire della superficie d’acqua, diminuisce anche l’evaporazione.

Contrariamente a quanto si dice, non abbiamo notizie storiche di sparizioni e riapparizioni del lago di Aral. Si sa, invece, che la sua superficie si è ridotta fino al 1880 per poi aumentare fino al 1908. Si sa anche che nell’antichità aveva un emissario che portava le sue acque fino al mar Caspio e che fungeva da via navigabile collegata alla via della seta.

Il disastro iniziò ai primi del ‘900, quando si cominciarono ad utilizzare le acque dei suoi due immissari per alimentare le coltivazioni. All’inizio, comunque, lo sfruttamento era contenuto e non si notò niente di strano, anzi il lago sembrava crescere.

Nell’immediato dopoguerra, però, l’utilizzo delle acque dell’Amu Darya e del Syr Darya fece un salto notevole: le loro acque vennero prelevate da svariati canali al fine di irrigare i neonati vasti campi di cotone delle aree circostanti.

Sin dal 1950 si poterono osservare i primi vistosi abbassamenti del livello delle acque del lago. Già nel 1952 alcuni rami della grande foce a delta dell’Amu Darya non avevano più abbastanza acqua per poter sfociare nel lago. Il piano di sfruttamento delle acque dei fiumi a scopo agricolo aveva come responsabile Grigory Voropaev. Voropaev durante una conferenza sui lavori dichiarò, a chi osservava che le conseguenze per il lago sarebbero state nefaste, che il suo scopo era proprio quello di “far morire serenamente il lago d’Aral”. Era infatti così abbondante la necessità di acqua che i pianificatori arrivarono a dichiarare che l’enorme lago era ritenuto uno spreco di risorse idriche utili all’agricoltura e, testualmente, “un errore della natura” che andava corretto.

Un atteggiamento che oggi passa per folle, ma che negli anni 50/60 non lo era. Non voglio in alcun modo giustificarlo, ma solo inquadrarlo storicamente. Fino al diffondersi di una certa coscienza ecologica, la specie umana ha fatto migliaia di interventi di questo tipo (e anche oggi continua a farli) con risultati a volte buoni, a volte disastrosi, ma più spesso non ottimali, ma nemmeno così terribili.

Abbiamo deviato e interrato fiumi con effetti a volte pessimi, ma altre volte non così cattivi. Credo che meno di 1/1000 degli abitanti delle città siano consci di quanti fiumi interrati scorrano sotto i loro piedi (e quanto grandi siano) e di come siano stati deviati e rimodellati quelli esistenti. Per esempio, non so quanti moscoviti che passeggiano nel centralissimo quartiere Presnenskij sappiano che sotto i loro piedi scorre il Presnja, affluente non proprio piccolo della Moscova (in compenso, i genovesi si sono ben accorti dell’esistenza del Fereggiano).

Nella nostra storia abbiamo desertificato intere zone e bonificato paludi rendendo abitabili altri terreni, abbiamo spianato montagne, costruito isole e tagliato canali per collegare mari e oceani nonostante tonnellate di profezie avverse. Tutte queste azioni hanno cambiato il volto del pianeta, ma non decisamente in bene o in male. Hanno effetti positivi e negativi, però secondo me, nella maggior parte dei casi non ci è andata così male, prova ne sia il fatto che spesso non sappiamo nemmeno che queste cose sono state fatte.

Per esempio, sarebbe interessante sapere quanti di coloro che atterrano al Kansai International Airport (Osaka) o a Kobe, sanno che la terra su cui posano i piedi non c’era, prima che gli aeroporti venissero progettati (sono isole artificiali).

Nel caso del lago di Aral, i pianificatori ritenevano che il lago, una volta ridotto ad una grande palude acquitrinosa sarebbe stato facilmente utilizzabile per la coltivazione del riso, ma hanno sbagliato i calcoli, se mai li hanno fatti. Quello che invece è accaduto è che

Nel corso di quattro decenni la linea della costa è arretrata in alcuni punti anche di 150 km lasciando al posto del lago un deserto di sabbia salata invece del previsto acquitrino. A causa infatti della sua posizione geografica (si trova al centro dell’arido bassopiano turanico) è soggetto a una forte evaporazione che non è più compensata dalle acque degli immissari. L’impatto ambientale sulla fauna lacustre è stato devastante. Per far posto alle piantagioni, i consorzi agricoli non hanno lesinato l’uso di diserbanti e pesticidi che hanno inquinato il terreno circostante. Il vento che spira costantemente verso est/sud-est trasportando la sabbia, salata e tossica per i pesticidi, ha reso inabitabile gran parte dell’area e le malattie respiratorie e renali hanno un’incidenza altissima sulla popolazione locale. Le polveri sono arrivate fino su alcuni ghiacciai dell’Himalaya.

Al posto delle acque del lago oggi ci sono 40 000 km2 di zona secca, di colore bianco a causa del sale sul terreno, denominati deserto del Karakum.

Al posto delle acque del lago oggi ci sono 40 000 km2 di zona secca, di colore bianco a causa del sale sul terreno, denominati deserto del Karakum.

Cliccando questa immagine animata (guardatela per circa 30 sec.) potete apprezzare l’entità del disastro. Dal 1987 il lago si è diviso in due: la parte a nord, più piccola, è chiamata Piccolo Aral e quella a sud, ovviamente, Grande Aral. La diminuzione della superficie d’acqua ha superato il punto di non ritorno e senza interventi la totale scomparsa del lago sarebbe ormai inevitabile.

I pochi interventi sono iniziati nel 2000 con la messa in sicurezza della base militare sovietica che sorgeva su una delle isole.

Per anni una grave preoccupazione era costituita dall’installazione militare sovietica abbandonata dal 1992, i cui resti si trovano tuttora su quella che una volta era l’isola di Vozroždenie. In quella base infatti venivano condotti esperimenti di armamenti chimico-batteriologici. A causa dell’abbassamento del livello del lago, tale isola ormai era di fatto diventata parte della terraferma e facilmente raggiungibile. La presenza di fusti di antrace e di altri agenti tossici era nota e confermata sia dalle autorità ex-sovietiche, sia dalle autorità uzbeke, sia da quelle statunitensi incaricate di indagare sulla effettiva pericolosità del luogo. Tale installazione è stata bonificata definitivamente nel 2002 con uno sforzo congiunto delle autorità del Kazakistan e dell’Uzbekistan coadiuvate da consulenti statunitensi. Periodici sopralluoghi vengono via via effettuati nella zona per accertare l’eventuale persistenza di agenti tossici.

La difficoltà dell’intervento è acuita dal fatto che il territorio dell’Aral è diviso fra Kazakistan e Uzbekistan. Inoltre i suoi ex affluenti interessano anche Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan ed in parte Afghanistan.

Allo stato attuale, l’unica nazione che ha intrapreso provvedimenti concreti per la situazione è il Kazakistan. In pratica, al di là di alcuni accordi formali tra loro, i governi delle altre nazioni che insistono nell’area interessata al passaggio dei due fiumi non hanno intrapreso significative azioni comuni per ripristinare l’afflusso delle acque verso il bacino del lago. Il motivo è che la coltivazione del cotone impiega ormai una quantità di lavoratori cinque volte maggiore di quella che una volta era impiegata nella pesca, che peraltro era concentrata nei soli Kazakistan ed Uzbekistan. Inoltre i terreni che le acque del lago hanno scoperto ritirandosi hanno mostrato di essere ricchissimi giacimenti di gas naturale. Nel corso del 2006 un importante accordo per lo sfruttamento del sottosuolo del lago è stato raggiunto tra il governo dell’Uzbekistan, la società russa LUKoil, la Petronas, la Uzbekneftegaz e la China National Petroleum Corporation. Un eventuale ritorno dell’acqua al livello originario sulla riva uzbeka renderebbe complicato questo genere di attività.

L’intervento kazako, finanziato dalla Banca Mondiale, si è concentrato sul Piccolo Aral e ha comunque raggiunto dei risultati notevoli. È stata costruita una diga per isolare il lago a nord dalla parte sud e ricongiunto al lago l’antico affluente Syr Darya, seppure con afflusso ridotto.

Grazie a ciò

Dal 2003 al 2008 la superficie del Piccolo Aral è passata da 2.550 km² a 3.300 km². Nello stesso periodo la profondità è passata da 30 a 42 metri. In alcuni villaggi è ripresa l’attività di pesca dopo che alcune specie di pesci erano state reintrodotte proprio per tentare di rendere la pesca nuovamente praticabile. Nel 2011, secondo le dichiarazione del presidente kazako Nursultan Nazarbayev, la quantità di pescato del Piccolo Aral è arrivata a 6000 tonnellate. Secondo gli imprenditori locali, il pescato del 2011 ammonterebbe addirittura a 18.000 tonnellate. Le acque del lago, inoltre, sono risultate abbastanza pulite da essere potabili e la salinità è tornata ai livelli simili a quelli pre-1960.

Tutto questo dimostra che, una volta fatto il danno, non tutto è perduto e che politiche e investimenti mirati possono ripristinare, almeno in parte, la situazione originaria. Tuttavia l’ambiente è transnazionale e spesso una delle cose più difficili da ottenere è il consenso di tutti i paesi interessati.

Il Kazakistan, che ha nel proprio territorio il Piccolo Aral, ha aderito al programma di salvataggio, ma l’Uzbekistan, nel cui territorio giace quanto rimane del Grande Aral, no.

Le autorità dell’Uzbekistan ritengono che ormai la situazione sia talmente compromessa che l’unica soluzione sia quella di investire nel rinverdimento del deserto lasciato dal lago evaporato invece di provvedere ad un suo eventuale nuovo riempimento. Stanno avendo un discreto successo delle opere di rimboschimento di Haloxylon ammodendron, un arbusto noto anche con il nome di “albero del sale”, in grado di vivere in ambienti aridi e dalla salinità elevata. Secondo un piano curato da autorità tedesche, uzbeke e kazake, nel giro di 10 anni circa 300.000 ettari saranno rimboschiti con questo tipo di vegetazione. L’obiettivo è quello di ridurre del 60%-70% la velocità del vento al suolo durante le frequenti tempeste di sabbia in modo da ridurre sensibilmente la quantità di polveri che i venti portano nei dintorni.

Così abbiamo due strategie praticamente opposte che tendono entrambe alla riduzione del danno, ma in modi diversi. Entrambe sono maledettamente costose.

Adesso ci potrebbero stare tonnellate di commenti moralisti del tutto inutili, perciò mi asterrò dal farli. Solo in parte l’uomo è in grado di imparare dai propri errori. Più spesso la memoria è soverchiata da considerazioni contingenti o che appaiono tali.

L’unico aspetto positivo di questa storia è che, proprio in tempi recenti, sul fondo prosciugato del lago sembra siano riapparsi i resti, risalenti al XIII-XIV secolo, di un’antica città.

Qualche altra immagine della zona del disastro (click per ingrandire).

Quello dei cani randagi che vivono nella metropolitana di Mosca è uno dei più strani e interessanti ecosistemi urbani esistenti.

Quello dei cani randagi che vivono nella metropolitana di Mosca è uno dei più strani e interessanti ecosistemi urbani esistenti. Una statua bronzea di Melchik (nella foto a fianco), pagata da donazioni spontanee, è state eretta all’entrata della Mendeleyevskaya, a testimonianza della simpatia dei moscoviti (Update: è nata una usanza secondo la quale accarezzare il naso di Melchik porta fortuna).

Una statua bronzea di Melchik (nella foto a fianco), pagata da donazioni spontanee, è state eretta all’entrata della Mendeleyevskaya, a testimonianza della simpatia dei moscoviti (Update: è nata una usanza secondo la quale accarezzare il naso di Melchik porta fortuna).

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –  Visto che siamo in tema di ferie…

Visto che siamo in tema di ferie…

Le isole Diomede, così chiamate perché Bering vi mise piede il 16 agosto 1728, giorno di San Diomede, (russo: острова́ Диоми́да; ostrova Diomida, in inglese: Diomede Islands o Gvozdev Islands) sono due isolette rocciose conosciute con vari nomi: la più occidentale (russa) è detta, a seconda delle diverse lingue e culture, Grande Diomede (Big Diomede), Imaqliq, Nunarbuk, Isola di Ratmanov; l’isola orientale (USA) è invece detta comunemente Piccola Diomede, oppure, in alternativa, Isola di Krusenstern o Inaliq.

Le isole Diomede, così chiamate perché Bering vi mise piede il 16 agosto 1728, giorno di San Diomede, (russo: острова́ Диоми́да; ostrova Diomida, in inglese: Diomede Islands o Gvozdev Islands) sono due isolette rocciose conosciute con vari nomi: la più occidentale (russa) è detta, a seconda delle diverse lingue e culture, Grande Diomede (Big Diomede), Imaqliq, Nunarbuk, Isola di Ratmanov; l’isola orientale (USA) è invece detta comunemente Piccola Diomede, oppure, in alternativa, Isola di Krusenstern o Inaliq.

Si parla molto di Chernobyl in questi giorni perché oggi è il 25 Aprile. Sono passati 20 anni dal disastro e le TV si sforzano a raccattare filmati di repertorio o di visite più o meno recenti.

Si parla molto di Chernobyl in questi giorni perché oggi è il 25 Aprile. Sono passati 20 anni dal disastro e le TV si sforzano a raccattare filmati di repertorio o di visite più o meno recenti.