Seconda parte

La nebbia di Luzk

Aleksandr Ivanovic è un ebreo di Odessa. Abita a Ternopil, da quando vi è stato spedito per assolvere gli obblighi militari. Abita in una casa nel centro storico, a due passi dal monumentale teatro di prosa, e versa 0,25 cl di vodka con un ritmo molto saggio e deciso, offrendoci burro e salsiccia. E’ un maestro di violino e si rivolge agli amici con l’inconfondibile appellativo di tovarish. Ha settant’anni e berrà vodka probabilmente per altri 15 ancora. Si dice qui che lui è un ebreo buono. Non così, evidentemente, molti ebrei di Odessa. Ci saluta calorosamente e ci augura buona fortuna.

Prendendo la direzione a nord di Ivano-Frankivsk si raggiunge, passando per Leopoli, la città di Luzk (Lutsk). Il confine polacco è a poco più di un‘ora di macchina. E’ la regione (oblast) di Volyn’, dove il clima umido e la pioggia degli ultimi giorni fanno salire una densissima nebbia che confonde, per 150 km, il confine fra cielo e terra. Alle 2.30 di mattina, dopo circa 4 ore, una Mercedes appare sul ciglio della strada. E’ segno che siamo arrivati.

Prendendo la direzione a nord di Ivano-Frankivsk si raggiunge, passando per Leopoli, la città di Luzk (Lutsk). Il confine polacco è a poco più di un‘ora di macchina. E’ la regione (oblast) di Volyn’, dove il clima umido e la pioggia degli ultimi giorni fanno salire una densissima nebbia che confonde, per 150 km, il confine fra cielo e terra. Alle 2.30 di mattina, dopo circa 4 ore, una Mercedes appare sul ciglio della strada. E’ segno che siamo arrivati.

[nota mia: c’è questa webcam a Lutsk puntata proprio sulla piazza del teatro]

La Philarmonia di Luzk è stata appena restaurata. Prima del concerto il direttore ci accoglie nel suo lucido abito grigio. “Italisky”, mi dice, stringendomi la mano. Ci fa vedere la stanza per cambiarci. Non è riscaldata, e in tutto il teatro fa un freddo pungente ma sopportabile. Il pubblico arriva poco a poco. Molti giovani, molti anziani. Nessuno qui ha mai sentito musiche di Messiaen. E’ la prima ucraina della sua Fantasia per violino e pianoforte. Siamo liberi di sentirci relativamente importanti.

Cani randagi

Aleksandr Dudek è il factotum del teatro di Xmelnizk (Chmelnyzkyj). E’ il fondatore di un ensemble (voce, violino, flauto, fisarmonica o bajan) e che ha voluto chiamare Alfresko. Repertorio: barocco italiano e tedesco. La cartolina, che ha un fondo di colore rosso – krasni che in russo significa rosso ha la stessa radice di bello, krassiva – recita:

“Alfresko – (Italian al fresco in fresh, to paint over the fresh stucco), for our ensemble it’s the fresh, live sound, live voice “.

Verso la strada per Xmelnizk (Chmelnyzkyj, 250 km a sud ovest di Luzk), infiniti villaggi solitari, come del resto in tutta l’Ucraina, e una quantità che non si calcola più di chiese in costruzione. Forse l’Ucraina è il paese dove oggi si costruiscono più chiese al mondo. E’ un Dio in remont, quello degli ucraini.

Dopo il concerto veniamo invitati dal direttore del teatro a partecipare al ricevimento per il 70° anniversario del teatro. Nella linea temporale scandita dall’anno zero staliniano, tutti i teatri si ritrovano ad avere la stessa età. Tutti festeggiano il settantesimo compleanno. Ci sono i membri dell’orchestra, i custodi, i segretari. E, come al solito, ci sono vodka e cognac moldavo, formaggio e aringhe marinate; anche il locale champagne (champagnsky). E tutti sono felici.

L’Ucraina è piena di cani randagi. Piccoli branchi di bastardi trotterellano per le strade, nelle città. Sdraiati e inconsapevoli, si godono l’ultimo sole, prima che la temperatura scenda a venti gradi sotto zero.

Raggiungiamo la città di Vinnizia abbastanza comodamente. Giunti di fronte al teatro, una grossa costruzione in stile sovietico, vedo due cani che stanno copulando. Sono a due passi da un monumento ripulito da falci e martelli in cui sono mostrate le foto dei cittadini che si sono meritati il plauso dell’amministrazione locale: c’è un militare, una pianista, impiegati, imprenditori. Lo stile è ancora sovietico, però. In teatro ci accolgono una miriade di bambini e molti fiori, che è usanza portare agli artisti durante gli applausi, che non sappiamo più dove mettere. Anche questo è sovietico.

Finito il concerto rimango in compagnia di Lesia, una delle segretarie del teatro, che ha presentato il concerto e che parla molto bene inglese. Beviamo tè nero e ci raccontiamo la nostra vita. Vorrei una birra, ma dopo le nove di sera, secondo una nuova legge del governo ucraino, non si possono più vendere alcolici (poi scopro che nessun rivenditore segue la legge). Lesia mi mostra la città già addormentata; ha 23 anni, due figli maschi, separata e bellissima. Guardo il cielo e non riconosco nessuna costellazione. Lei mi dice che sono romantico. Cerco di negare. Davanti alle luci giallastre dell’albergo ci scambiamo le mail e ci salutiamo come vecchi amici, che forse un giorno si rincontreranno.

Verso Kiev

Zhytomir dista poco più di cento chilometri da Vinnizia. La grande piazza centrale è un modello sovietico, con la statua del poeta nazionale Taras Shevcenko, il cinema, il palazzo del comune (già Casa del Partito Comunista). Si dice sia una città di ebrei; si dice anche che la maggior parte dei villaggi e delle città di questa parte d’ Ucraina sia stata fondata e sviluppata da comunità ebraiche, provenienti dalla Polonia, chiamate quaggiù per incrementare le attività commerciali.

A Zhytomir è nato uno dei più grandi pianisti del XX° Secolo: Sviatoslav Richter. In teatro Aleksander Ivanovich mi rivela con visibile orgoglio che il pianoforte che suonerò era stato suonato anche da Richter stesso: marca Estonia, modello Royal, con falce e martello impressi sul telaio di ghisa. A parte questi dettagli, invitanti solo per i nostalgici di simbologie sovietiche, il pianoforte è completamente da buttare. Dopo il concerto, un bimbo mi regala un portafortuna: un portachiavi e una specie di biglietto d’auguri, che cambia colore quando se ne cambia l’inclinazione. Poi Aleksander Ivanovich, che ha rinunciato qualche anno fa alla carica di direttore della Philarmonia, apre i brindisi con il cognac: dice che si vergogna del pianoforte, che la casa di Richter è a pochi metri dal teatro, che non ci sono soldi, che la regione di Zhytomir è stata una di quelle zone colpite dalla nube di Chernobyl (che, amaro destino o ironia della storia, significa letteralmente essere nero); dice anche che mi piaceranno le donne ucraine e che io piacerò a loro. Qualche lacrima gli solca il bel viso da cosacco. Ricorda qualche personaggio dei film di Ejzenstein pur assomigliando incredibilmente a Sean Connery. Alziamo i bicchieri infinite volte e dopo infiniti saluti, partiamo per Kiev.

A Zhytomir è nato uno dei più grandi pianisti del XX° Secolo: Sviatoslav Richter. In teatro Aleksander Ivanovich mi rivela con visibile orgoglio che il pianoforte che suonerò era stato suonato anche da Richter stesso: marca Estonia, modello Royal, con falce e martello impressi sul telaio di ghisa. A parte questi dettagli, invitanti solo per i nostalgici di simbologie sovietiche, il pianoforte è completamente da buttare. Dopo il concerto, un bimbo mi regala un portafortuna: un portachiavi e una specie di biglietto d’auguri, che cambia colore quando se ne cambia l’inclinazione. Poi Aleksander Ivanovich, che ha rinunciato qualche anno fa alla carica di direttore della Philarmonia, apre i brindisi con il cognac: dice che si vergogna del pianoforte, che la casa di Richter è a pochi metri dal teatro, che non ci sono soldi, che la regione di Zhytomir è stata una di quelle zone colpite dalla nube di Chernobyl (che, amaro destino o ironia della storia, significa letteralmente essere nero); dice anche che mi piaceranno le donne ucraine e che io piacerò a loro. Qualche lacrima gli solca il bel viso da cosacco. Ricorda qualche personaggio dei film di Ejzenstein pur assomigliando incredibilmente a Sean Connery. Alziamo i bicchieri infinite volte e dopo infiniti saluti, partiamo per Kiev.

Intermezzo 1. Coincidenze

Carl Gustav Jung, in uno dei suoi ultimi scritti, cerca di spiegare come alcune cose a volte accadono secondo un principio stocastico non ortodosso, che lui chiama sincronicità. Ovvero coincidenze, fatti che si presentano alla nostra esperienza, e ci forzano a considerare principi non razionali. Lui, questi principi, li definisce nessi a-causali. Oppure, più semplicemente, si potrebbe anche pensare che ognuno vive la propria esperienza secondo una proprio ignoto ma svelabile archetipo, il quale fa del mondo una continua fabbricazione di coincidenze, su misura, a propria immagine: un mondo come postulava William James, e poi forse anche i cibernetici, in cui la nostra esperienza del reale produce di continuo il reale;

Il libro che Giovanna mi ha prestato per il viaggio, parla di Ebrei ucraini ed è ambientato a Luzk.

Il nome dell’autore (Safran) è anche il nome di un bar di Vinnizia (più vecchio del libro).

L’ultimo concerto che facciamo è in una sinagoga, adibita, dopo le epurazioni staliniste, a sala da concerti.

Il protagonista del libro è vegetariano, come Xenia, la fidanzata di Oles che ci segue nel viaggio. E mangia solo patate, come la fidanzata di Oles.

L’ altro libro che ho preso con me è di Henry James, fratello di William James.

L’ex direttore della Philarmonia di Zhytomir assomiglia a Sean Connery. Anche l’amico di Kiev, Anatoly, incontrato l’anno scorso, assomiglia a Sean Connery.

L’ attuale direttore della Philarmonia di Zhytomir è stato a Poggiorusco (Mn). Non sono mai stato a Poggiorusco. Ma è come se ci fossi stato.

Lesia, e la sua amica, le uniche due ragazze con le quali faccio amicizia, sono dello Scorpione.

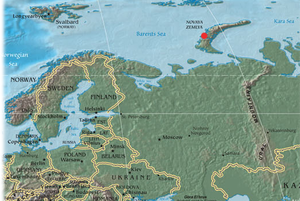

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –

Ufficialmente, all’epoca, sull’isola si trovavano soltanto due insediamenti, Krasino sull’isola meridionale, e Matočkin’šar’ su quella settentrionale, nonché il centro amministrativo di Belushya Guba, con l’annessa base aerea di Rogachevo, in cui viveva la maggior parte degli abitanti dell’isola (meno di 3000 –

Visto che siamo in tema di ferie…

Visto che siamo in tema di ferie…

Le isole Diomede, così chiamate perché Bering vi mise piede il 16 agosto 1728, giorno di San Diomede, (russo: острова́ Диоми́да; ostrova Diomida, in inglese: Diomede Islands o Gvozdev Islands) sono due isolette rocciose conosciute con vari nomi: la più occidentale (russa) è detta, a seconda delle diverse lingue e culture, Grande Diomede (Big Diomede), Imaqliq, Nunarbuk, Isola di Ratmanov; l’isola orientale (USA) è invece detta comunemente Piccola Diomede, oppure, in alternativa, Isola di Krusenstern o Inaliq.

Le isole Diomede, così chiamate perché Bering vi mise piede il 16 agosto 1728, giorno di San Diomede, (russo: острова́ Диоми́да; ostrova Diomida, in inglese: Diomede Islands o Gvozdev Islands) sono due isolette rocciose conosciute con vari nomi: la più occidentale (russa) è detta, a seconda delle diverse lingue e culture, Grande Diomede (Big Diomede), Imaqliq, Nunarbuk, Isola di Ratmanov; l’isola orientale (USA) è invece detta comunemente Piccola Diomede, oppure, in alternativa, Isola di Krusenstern o Inaliq.

).

).

Si parla molto di Chernobyl in questi giorni perché oggi è il 25 Aprile. Sono passati 20 anni dal disastro e le TV si sforzano a raccattare filmati di repertorio o di visite più o meno recenti.

Si parla molto di Chernobyl in questi giorni perché oggi è il 25 Aprile. Sono passati 20 anni dal disastro e le TV si sforzano a raccattare filmati di repertorio o di visite più o meno recenti.