Kirk: Spock! l’Enterprise sta per esplodere!!

Kirk: Spock! l’Enterprise sta per esplodere!!

Spock: Negativo, Capitano. È solo saltato un fusibile.

Leonard Nimoy (1931 – 2015)

Edgar Froese è morto a Vienna il 20 Gennaio, ma l’annuncio è stato dato solo il 23.

Unico membro stabile dei Tangerine Dream e a tratti anche unico membro tout court, nel senso che numerose pubblicazioni uscite a nome Tangerine Dream sono in realtà lavori solisti di Froese stesso, è stato l’ispiratore delle sonorità più sperimentali del gruppo, quelle dei primi album legati alla cosiddetta Kosmische Musik degli anni ’70, ispirata da un lato alla psichedelia e dall’altro alla musica minimale e alle composizioni strumentali del Ligeti degli anni ’60 da cui i primi Tangerine Dream pescavano a piene mani.

|

|

Quando un compositore ci lascia a 103 anni continuando a lavorare fino a pochi mesi dalla morte (la sua ultima composizione è datata 2012), dopo aver composto per più di 80 anni (il primo brano comunemente ricordato, un lieder, è del 1928 e sicuramente non è il primo) non è il caso di essere tristi. Sono sicuro che quasi tutti ci metteremmo la firma.

Elliott Carter (1908 – 2012) era l’ultimo dei grandi C della musica americana del 900, gli altri essendo Aaron Copland (1900 – 1990), Henry Cowell (1897 – 1965) e John Cage (1912 – 1992), contemporanei e tutti molto importanti nel panorama della musica del ‘900.

Carter, nella sua lunga carriera, è stato capace di rinnovarsi. Dopo una fase iniziale neoclassica, influenzata da Stravinsky, Harris, Copland, e Hindemith, si è dato all’atonalità negli anni ’50, pur senza mai accogliere il serialismo. Ha invece sviluppato in modo indipendente una tecnica compositiva basata sulla catalogazione di tutti i possibili gruppi di altezze, ovvero degli accordi di 3 note, di 4, di 5, di 6 note, etc, basando, poi, le proprie composizioni su questi insiemi. Per esempio, il Concerto per Piano del 1964-65 deriva le proprie altezze dall’insieme degli accordi di 3 note, il Quartetto del 1971 è costruito su accordi di 4 note, la Sinfonia di Tre Orchestre, che qui ascoltiamo, si basa su accordi di 6 note e così via. Tipicamente, ad ogni sezione strumentale viene assegnato un insieme di altezze in una stratificazione del materiale.

In Carter, il concetto di stratificazione informa anche la gestione del ritmo: ogni voce strumentale ha un proprio insieme di tempi realizzando, così, una poliritmia strutturale.

Il titolo di questo brano del 1976, Sinfonia di Tre Orchestre e non per Tre Orchestre, deriva proprio dal fatto che, sebbene il brano sia diviso in 4 movimenti di carattere diverso, come è tradizione, ciascun movimento è formato da tre movimenti parzialmente sovrapposti, uno per ciascuna orchestra.

Inoltre, la composizione strumentale delle tre orchestre è fortemente differenziata: in pratica si tratta di una sola orchestra divisa in tre gruppi. La prima è formata da ottoni, archi e timpani; la seconda da clarinetti, piano, vibrafono, chimes, marimba, primi violini, contrabbassi e violoncelli; la terza da flauti, oboi, fagotti, corni, secondi violini, viole, contrabbassi e percussioni non intonate.

Boulez dirige la New York Philarmonic.

Pochi giorni dopo Jobs, muore anche Dennis Ritchie (qui con Ken Thompson; Ritchie è a destra).

Pochi giorni dopo Jobs, muore anche Dennis Ritchie (qui con Ken Thompson; Ritchie è a destra).

Probabilmente pochi sanno chi era, infatti non ne hanno parlato in molti. Eppure Ritchie ha inciso sul mondo dell’informatica ben più di Jobs perché, alla fine degli anni ’60, ha sviluppato il sistema operativo Unix che oggi è alla base di Linux, Mac Os-X, iOS (il sistema operativo di iPhone e iPad), Android e di molti altri derivati.

La chiave del successo di Unix sta nel suo livello di astrazione. Prima di Unix, il programmatore doveva comportarsi diversamente con ogni computer e con ogni dispositivo (hard disk, stampanti, monitor, tastiera, schede varie). In pratica, stampare con una stampante IBM richiedeva comandi diversi da quelli di una stampante HP e anche cambiare scheda grafica significava mettere mano ai programmi. In Unix, invece, tutti i dispositivi sono visti nello stesso modo, ovvero come un file. Di conseguenza il programmatore può trattarli tutti con le stesse modalità. Spetta, poi, ai device driver interpretare i comandi del programma a basso livello, in modo da far funzionare correttamente quel particolare dispositivo.

Il fatto che anche macchine neonate prendano vita grazie a un SO creato 50 anni fa testimonia la validità e l’eleganza di Unix che ha attraversato i decenni senza invecchiare.

In seguito, insieme a Brian Kernighan e Ken Thompson, ha marcato un’altra tappa fondamentale dell’informatica creando il linguaggio di programmazione C, uno dei linguaggi più utilizzati al mondo, con cui sono state sviluppate migliaia di applicazioni di tutti i tipi e parti di vari sistemi operativi (fra gli altri, anche i sistemi Windows da NT a 7, sono in gran parte scritti in C).

Kernighan e Ritchie hanno anche scritto lo storico manuale “The C Programming Language“, su cui si sono formate generazioni di programmatori (anche il sottoscritto), tanto da essere universalmente noto semplicemente come il K&R.

Insieme al suo collega Ken Thompson, ha ricevuto il Turing Award nel 1983, la IEEE Richard W. Hamming Medal nel ’90, la National Medal of Technology nel 1999 e il Japan Prize for Information and Communications proprio quest’anno.

Eppure nessuno è andato in TV a dire che Ritchie era un genio e lui stesso avrebbe rifiutato questo appellativo. Di carattere riservato e schivo, rifuggiva le platee, preferendo rimanere nella sua cerchia di hacker (nel senso originale del termine). Però, se Ritchie fosse l’inventore del motore a scoppio e qualcun altro ci avesse costruito intorno l’automobile, Jobs sarebbe al massimo l’inventore della vernice metallizzata.

Sono rimasto un po’ colpito dalle reazioni al luttuoso evento, sia quelle dei media che della gente comune. Ho sentito una grande quantità di inesattezze, come è tipico dei media. In certe trasmissioni sembrava che Jobs avesse inventato l’interfaccia a mouse, finestre e icone, che invece era stata adottata grazie ad un accordo con Xerox che l’aveva realizzata per prima. In altre, sembrava quasi che fosse l’inventore di internet.

Sono rimasto un po’ colpito dalle reazioni al luttuoso evento, sia quelle dei media che della gente comune. Ho sentito una grande quantità di inesattezze, come è tipico dei media. In certe trasmissioni sembrava che Jobs avesse inventato l’interfaccia a mouse, finestre e icone, che invece era stata adottata grazie ad un accordo con Xerox che l’aveva realizzata per prima. In altre, sembrava quasi che fosse l’inventore di internet.

Alcuni articoli, come quello di Wired Italia, dipingono Jobs come un immenso genio dell’informatica. La BBC ha voluto scendere ancora più in profondità sottoponendo il cervello di Alex Brooks, un fan infatuato di Apple, a vari test neurologici nel corso del documentario Secrets of the Superbrands per verificare le sue reazioni di fronte ad alcuni dispositivi della casa di Cupertino. La sorpresa, almeno per i neuroscienziati, è stata quella di rintracciare reazioni neurali analoghe a quelle dell’esperienza mistica o risposte simili a quelle che i fedeli di una religione provano nel vedere oggetti sacri (“Simply viewing Apple kit provokes religious euphoria” in The Register).

Ora, Jobs non era un genio dell’informatica. All’inizio di tutto, quando con Steve Wozniak e Ronald Wayne si apprestava a fondare la Apple, veniva anche preso un po’ in giro per non essere un hacker. Il genio tecnico era Wozniak. Fu lui a progettare l’Apple I e a distribuirne liberamente il progetto nel più puro spirito hacker.

Jobs, semmai, era un genio del marketing. Lo aveva dimostrato da subito, quando Woz, in base al progetto di John Draper (aka Captain Crunch), aveva costruito una blue box, una macchinetta che permetteva di fare chiamate telefoniche gratuite dalle cabine, inviando alla centrale il segnale che informava che l’utente aveva inserito una moneta, Jobs era riuscito venderne un bel po’ ai propri compagni di scuola e ai loro amici. È sintomatico il fatto che, grazie alla blue box, Jobs aveva rivelato le proprie qualità, mentre Draper era finito in galera.

Il genio di Jobs consisteva nell’ideare delle modalità semplici e intuitive per rapportarsi con la tecnologia, un’interfaccia utente che fosse comprensibile anche per la gente comune. E riusciva a farlo proprio per il fatto di non essere un hacker. Un hacker non ha bisogno di queste facilities, non ci pensa nemmeno. Invece Jobs ci pensava e aveva il coraggio di chiederle e scommettere sul fatto che avrebbero avuto successo nonostante i costi che comportavano. Apple, infatti, ha sempre realizzato prodotti di nicchia, estremamente costosi rispetto alla concorrenza, ma anche estremamente belli e facili anche a costo di limitarne le funzionalità.

L’unico tasto del mouse Apple, per esempio, è una demenza. Quando lavoro con il Mac del Conservatorio, lo stacco e collego un mouse normale, a due tasti perché con il secondo esce il menu contestuale anche sul Mac, lo stesso che, con il mouse originale, esce facendo Ctrl-click, con due mani.

Ricordo, per esempio, una pubblicità del Mac che diceva “Apple ha insegnato l’uomo a Macintosh: l’uomo ha 10 dita, ma ne usa uno solo…”.

La cosa interessante è che questo mouse, che mi limita, costa € 50, con il filo o € 65 nella versione wireless.

Ecco, un’altra qualità di Jobs era quella di convincere la gente di aver bisogno di cose di cui non ha veramente bisogno e di imporre queste caratteristiche come delle pietre miliari che poi tutti vanno a copiare. Marketing. Certo, alcune di queste lo sono davvero. I prodotti Apple sono innegabilmente più belli (esteticamente) e facili rispetto alla concorrenza.

Ma la Apple è anche una corporation ed è una delle corporation più chiuse e simili ad una chiesa che esistano. Non si possono fabbricare cloni del Mac. Nonostante il reverse engineering sia comunemente accettato nel mondo dell’informatica, Apple ha sempre messo in atto sistemi atti a impedire l’imitazione dei propri prodotti, anche a scapito della comodità degli utenti (il sistema operativo su ROM dei primi Mac ne è un esempio).

Con i prodotti più recenti, la chiusura di Apple si è estesa anche al software. Per creare delle App per iPhone e iPad, per esempio, bisogna identificarsi e la Apple ha il diritto di bloccarne la distribuzione sui propri store e impedire che girino sui sistemi suddetti. E le applicazioni bloccate non sono solo quelle che hanno caratteristiche illegali o offensive. Ce ne siamo già occupati. Vedi qui, qui o qui.

C’è anche un lato più inquietante e scomodo della Apple, cioè il fatto di essere uno dei principali clienti della famigerata Foxconn, l’azienda taiwanese nota per l’alto tasso di suicidi fra i propri operai, dovuti, a quanto sembra, alle allucinanti condizioni di lavoro. Alla Foxconn si fabbricano iPod, iPhone, iPad, ma anche prodotti di altre aziende, come PlayStation2 e PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Amazon Kindle, Televisori LCD Sony Bravia. Colpisce, comunque, il contrasto fra l’immagine libertaria tipica del marketing di Apple e queste modalità produttive.

Rileggendo tutto, mi sembra di aver elencato solo i lati negativi. In effetti, come ho già accennato, in questi giorni ho sentito un po’ troppe esagerazioni. Comunque, mi piace ricordare le sue ultime parole rivolte ai laureandi di Stanford: stay hungry, stay foolish.

Puntualizzo solo che non sono sue. Come lui stesso racconta:

Quando ero un ragazzo c’era una incredibile rivista che si chiamava The Whole Earth Catalog, praticamente una delle bibbie della mia generazione. (…) Nell’ultima pagina del numero finale c’era una fotografia di una strada di campagna di prima mattina, il tipo di strada dove potreste trovarvi a fare l’autostop se siete dei tipi abbastanza avventurosi. Sotto la foto c’erano le parole: «Stay Hungry. Stay Foolish». Siate affamati, siate folli. Era il loro messaggio di addio.

Benoît Mandelbrot, l'”inventore” della geometria frattale, è morto giovedì scorso a Cambridge (Massachusetts) all’età di 85 anni. Che i frattali siano con lui.

Il 4 Gennaio di quest’anno è morto Tsutomu Yamaguchi (山口 彊, 16 March 1916 – 4 January 2010), una delle poche persone ad aver subito due bombardamenti atomici ed essere sopravvissuto.

Il 4 Gennaio di quest’anno è morto Tsutomu Yamaguchi (山口 彊, 16 March 1916 – 4 January 2010), una delle poche persone ad aver subito due bombardamenti atomici ed essere sopravvissuto.

Yamaguchi era a Hiroshima il 6 agosto 1945 per un viaggio di lavoro per la società per cui lavorava, la Mitsubishi Heavy Industries. Stava scendendo dal tram quando la prima bomba atomica, Little Boy, fu sganciata sulla città.

L’esplosione gli provocò notevoli lesioni, distrusse i suoi timpani, lo accecò seppure temporaneamente e gli lasciò serie ustioni sulla metà superiore sinistra del suo corpo. Fu avvolto in bendaggi per le sue ferite e divenne completamente calvo.

Trascorse la notte successiva in un rifugio antiaereo prima di tornare alla sua città natale, Nagasaki, il giorno seguente. Yamaguchi stava spiegando ai suoi supervisori quanto vicino alla morte era stato, quando, a circa 3 km di distanza, fu sganciata la seconda bomba, Fat Man.

Anche questa volta sopravvisse. Nel 1957 gli venne riconosciuto lo status di hibakusha (vittima dell’esplosione) per la bomba di Nagasaki. Per molti anni tenne per sé la sua storia. Solo a ottant’anni scrisse un’autobiografia riguardante la sua esperienza e fu invitato a partecipare ad un documentario (nel 2006) intitolato Nijuuhibaku (“Bombardati due volte”) sulle 165 persone vittime di entrambe le bombe atomiche giapponesi.

Pochi lo sanno e anch’io me ne sono ricordato in ritardo, ma il 25 Dicembre, oltre ad essere Natale è anche il compleanno di Isaac Newton.

Pochi lo sanno e anch’io me ne sono ricordato in ritardo, ma il 25 Dicembre, oltre ad essere Natale è anche il compleanno di Isaac Newton.

Nato il 25 Dicembre 1642 secondo il calendario Giuliano in uso all’epoca (4 Gennaio 1643 del calendario Gregoriano) e universalmente noto soprattutto per il suo contributo alla meccanica classica, (è nota agli scolari di tutto il mondo la “storiella” di Newton e la mela) Isaac Newton contribuì in maniera fondamentale a più di una branca del sapere. Pubblicò i “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” nel 1687, nella quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del moto, creò i fondamenti per la meccanica classica. Newton inoltre condivise con Gottfried Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del calcolo differenziale.

Fu il primo a dimostrare che le leggi della natura governano il movimento della Terra e degli altri corpi celesti. Contribuì alla Rivoluzione scientifica e al progresso della teoria eliocentrica. A Newton si deve anche la sistematizzazione matematica delle leggi di Keplero sul movimento dei pianeti. Egli generalizzò queste leggi intuendo che le orbite (come quelle delle comete) potevano essere non solo ellittiche ma anche iperboliche e paraboliche.

Newton, inoltre, fu il primo a dimostrare che la luce bianca è composta da tutti gli altri colori. Egli, infine, avanzò l’ipotesi che la luce fosse composta da particelle.

È considerato tuttora una delle più grandi menti di tutti i tempi. Basti pensare che, in una qualsiasi enciclopedia scientifica, il suo nome è citato da due a tre volte di più rispetto a quello di qualsiasi altro scienziato. Ciò nonostante, i quasi quattro secoli che ci separano da lui ci rendono difficile capire la sua grandezza. Bisogna considerare, infatti, che nel 1600 il metodo scientifico era appena abbozzato. Newton era profondamente immerso nel mondo alchemico e magico della fisica del suo tempo, eppure è stato capace di trascenderlo radicalmente offrendoci una descrizione delle forze fondamentali dell’universo che ha resistito per 300 anni e ancora oggi è applicabile a fenomeni su scala planetaria.

Vale, a suo ricordo, l’epitaffio scritto dal suo contemporaneo, il poeta Alexander Pope:

Nature and nature’s laws

lay hid in Night.

God said, “Let Newton be!”

and all was light.

anche se in realtà, sulla sua tomba nell’Abbazia di Westminster sta scritto: Sibi gratulentur mortales tale tantumque exstitisse humani generis decus.

Ed ecco l’immagine di Newton secondo William Blake

ma forse, ancora più famoso è il pendolo di Newton

Due giorni fa, Michel “Crackle” Waisvisz, creatore di diversi sistemi elettroacustici come il CrackleBox, il CrackleSynth e The Hands, si è spento prematuramente nella sua casa, dopo vari mesi di malattia.

Nato l’8 Luglio 1949, ha diretto lo STEIM (STudio for Electro-Instrumental Music di Amsterdam) per 27 anni.

È una pura coincidenza, non lo sapevo, ma mi fa molto piacere aver passato gli ultimi due giorni a suonare un nuovo cracklebox arrivato recentemente dallo STEIM, così come mi rende felice il fatto di averne regalato uno proprio il 19.

Tu te ne vai, ma i tuoi suoni restano…

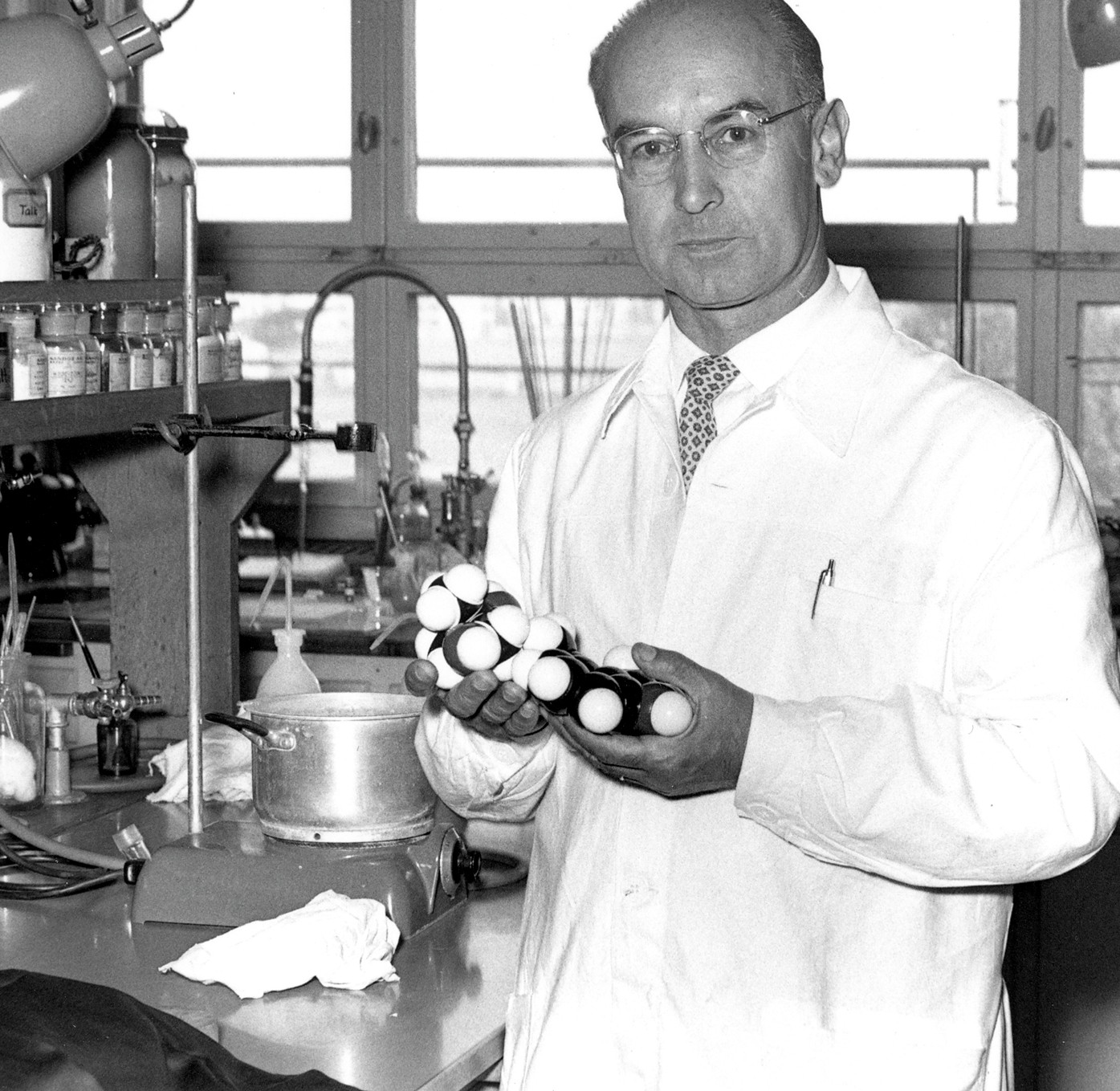

Il Dr. Albert Hofmann, famoso per aver sintetizzato, 64 anni fa, il dietilamide-25 dell’acido lisergico, meglio conosciuto come LSD, è passato a miglior vita due giorni fa. Aveva 102 anni (e poi dicono che fa male 😛 ).

Il Dr. Albert Hofmann, famoso per aver sintetizzato, 64 anni fa, il dietilamide-25 dell’acido lisergico, meglio conosciuto come LSD, è passato a miglior vita due giorni fa. Aveva 102 anni (e poi dicono che fa male 😛 ).

Eccolo nella foto con la sua famosissima molecola e questo è il suo sito.

«Qui giace Arthur Clarke. Non è mai stato un grande ma non ha mai cessato di crescere»

«Qui giace Arthur Clarke. Non è mai stato un grande ma non ha mai cessato di crescere»

Con una ottantina di libri e decine di milioni di copie vendute, Arthur C. Clarke era probabilmente lo scrittore di fantascienza più famoso dopo Isaac Asimov e uno dei primi che noi, ragazzini degli anni ’60, incontravamo iniziando a leggere fantascienza.

Ricordo che, a parte Jules Verne, che avevo letto più o meno a 8/9 anni e un libro per ragazzi di cui non ricordo né l’autore né il titolo, il primo vero romanzo di fantascienza in cui mi imbattei, a 11/12 anni, fu “Tutto bene a Carson Planet” re-titolazione (a quei tempi si usava) di “The war against the Rull” di A. Van Vogt. Subito dopo arrivò “Cronache Marziane” di Bradbury e poi qualche Urania di Asimov e Arthur Clarke, fra cui la famosa Sentinella che intanto era diventata parte di 2001 Odissea nello Spazio.

In effetti, lo stesso Clarke nel 1983 affermava:

Continuo a notare con fastidio che si cita erroneamente La Sentinella come “il racconto su cui si basa 2001”. In realtà il racconto assomiglia al film come una ghianda potrebbe assomigliare a una quercia adulta. (Molto meno, anzi, perché nel film compaiono idee di vari altri racconti). Anche gli elementi che Stanley Kubrick ed io abbiamo effettivamente utilizzati sono stati alquanto modificati. Così la “struttura scintillante, di forma quasi piramidale… incastonata nella roccia come una gigantesca gemma dalle mille sfaccettature” divenne – dopo parecchie modifiche – il famoso monolito nero…

[A. Clarke, in La Sentinella, Interno Giallo, Milano, 1990]

La cosa curiosa, riportata dallo stesso Clarke nel commento al suo racconto che, ricordiamo, è stato scritto nel Natale del 1948, è che anche La Sentinella ha un antenato pubblicato ben 30 anni prima. Si tratta di “The Red One” di Jack London, in cui si parla della “Figlia delle Stelle”, un’enorme sfera rimasta a giacere per intere epoche nella giungla di Guadalcanal.

Evidentemente l’enigma ancora irrisolto “siamo soli nell’universo?” è troppo potente e citando ancora una volta Clarke

Esistono due possibilità: o siamo soli nell’universo non lo siamo. Entrambe sono terrificanti.

Però la frase per cui io lo ricorderò sempre è quella passata alla storia come la sua terza legge:

Una tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.

È sempre stato così Arthur Clarke: rigorosamente scientifico, capace di passare alla storia come l’ideatore del concetto di satellite geostazionario, tanto che quando John Robinson Pierce, ai laboratori Bell, progettò il Telstar I – il primo satellite geostazionario per telecomunicazioni – il brevetto gli fu negato in quanto l’idea era stata già descritta proprio da Clarke.

Scientifico, ma nello stesso tempo ricco di poesia e capace di far sognare, come con le farfalle delle Fontane del Paradiso o con quell’immensa scatola, piena di segreti, che passa e se ne va, senza degnarci di uno sguardo, nel primo libro di Rama.

Comunque è ben triste rendersi conto che quelli che hanno significato qualcosa per me, cioè quelli che in qualche modo hanno segnato la mia gioventù e mi hanno fatto sognare, uno dopo l’altro si stanno spegnendo. È vero che dopo di loro ce ne sono stati altri, ma è anche vero che, dopo una certa età, non stato più disposto a farmi segnare più di tanto.

Alla fine, negli ultimi 20 anni, c’è una persona sola che è riuscita a farmi sognare, ma non è così importante per il resto del mondo…

Fra ricorrenze e coccodrilli, questo è un periodo un po’ triste come può esserlo quando vedi morire alcune persone che nella tua gioventù hanno significato qualcosa, chi più, chi meno.

Fra ricorrenze e coccodrilli, questo è un periodo un po’ triste come può esserlo quando vedi morire alcune persone che nella tua gioventù hanno significato qualcosa, chi più, chi meno.

Devo ammettere che qualche volta mi chiedo se non sarà così anche per me: io morirò e qualcun altro scriverà qualcosa su un blog. Forse non mi dispiacerebbe…

Comunque non avrei mai pensato di trovarmi a scrivere un coccodrillo per Bobby Fischer. Uno, perché era giovane (64 anni), due perché, sì, giocavo a scacchi da ragazzino, ma mai ad altissimi livelli. C’è stato un momento in cui, qualche volta, pensavo che mi sarebbe piaciuto diventare veramente bravo, ma mi sono rapidamente reso conto che non avevo voglia di studiare scacchi 5/6 ore al giorno.

Così, quando Fischer andò a giocare il suo epico match per il campionato mondiale in Islanda, nel 1972, contro Spassky, io ero un semplice amatore. Però quel match me lo ricordo bene. Fischer si lamentava di tutto: della mancanza del bowling in Islanda, delle telecamere, delle luci, del tavolo e delle sedie, del contrasto delle pedine sulla scacchiera. Disse che la vista dalla sua stanza era troppo bella. Niente di tutto questo aveva a che fare con gli scacchi.

O forse sì, perché, dopo due incerte partite iniziò ad esibire un gioco aereo, leggero, elegante e pieno di novità, senza mai ripetere due volte la stessa variante in apertura e spesso utilizzando varianti che non aveva mai usato in carriera, cosa stranissima in un campionato del mondo in cui le aperture sono analizzate a fondo da un team di esperti che consigliano e aiutano il giocatore prima delle partite e durante le sospensioni e che, tipicamente, ci vanno cauti.

Ricordo ancora l’impressione che mi fece andando a vincere una partita quasi alla Alekhin, sacrificando uno splendido alfiere che da solo valeva la sicurezza di arrivare al finale in buona posizione. Nonostante su di lui gravasse una enorme responsabilità (eravamo in piena guerra fredda e perfino Kissinger gli aveva telefonato prima del match), Fischer, dall’alto dei suoi 28 anni e del più incredibile QI mai misurato fra gli studenti d’America, non giocava a conquistare un vantaggio posizionale e consolidare, ma usava tutti pezzi in combinazione per attaccare.

Tre anni dopo la vittoria, quando ormai la sua popolarità negli USA era enorme, rifiutò di difendere il titolo contro Karpov solo perché la federazione internazionale rifiutò di accogliere alcune sue proposte di modifica delle regole e scomparve. Non giocò a scacchi in pubblico per quasi venti anni, per riemergere dall’isolamento solo nel 1992 per una riedizione dell’epica sfida di 20 anni prima contro Spassky.

Però questa sfida era stata organizzata in Jugoslavia, allora sottoposta a un duro embargo da parte dell’ONU, che comprendeva anche gli eventi sportivi. In una conferenza stampa prima dell’incontro, un Fischer istrionico sputò su un documento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che gli proibiva di giocare negli stati Balcanici a causa delle sanzioni economiche al momento in vigore. Per tutta risposta, venne incriminato e venne emesso un mandato di cattura per il suo arresto. Da allora non tornò negli Stati Uniti e arrivò a odiare il suo ex paese al punto da esprimere in pubblico la sua soddisfazione per gli attentati del 9/11.

Nel 2004 venne arrestato all’aeroporto Narita di Tokyo dalle autorità nipponiche per conto degli Stati Uniti d’America, ufficialmente per un passaporto irregolare, con la possibilità di essere estradato negli USA dove rischiava fino a 10 anni di carcere. E qui c’è un aneddoto toccante.

Boris Spassky, il suo antico amico e avversario, a suo tempo emigrato in Francia, scrisse al presidente americano dicendo, fra l’altro

La legge è legge, non lo metto in dubbio, ma quello di Fischer non è un caso comune. Bobby ed io siamo amici dal 1960, quando vincemmo ex aequo al torneo di Mar-del-Plata. Bobby ha una personalità tormentata, me ne accorsi subito: è onesto e altruista, ma assolutamente asociale. Non si adegua al modo di vita di tutti, ha un elevatissimo senso della giustizia e non è disposto a compromessi né con sé stesso né con il prossimo. È una persona che agisce quasi sempre a proprio svantaggio. Non voglio difendere o giustificare Bobby Fischer. Lui è fatto così. Vorrei chiederle soltanto una cosa: la grazia, la clemenza. Ma se per caso non è possibile, vorrei chiederle questo: la prego, corregga l’errore che ha commesso François Mitterrand nel 1992. Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Applichi quindi le sanzioni anche contro di me: mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera.

Firmato Boris Spassky, decimo campione del mondo di scacchi (l’intero testo è qui)

Venne rilasciato, evitando l’estradizione, qualche mese dopo quando il Governo islandese gli concesse il passaporto. Dopo il ritiro in Islanda si persero nuovamente le sue tracce fino all’inizio di dicembre 2006, e qui c’è un secondo aneddoto.

Su un canale della televisione islandese si sta diffondendo una trasmissione sugli scacchi. Due grandi maestri si sfidano in diretta. Ad un certo punto il giocatore con il nero sbaglia e perde. I due avversari cominciano allora ad analizzare la posizione per trovare quale sia la continuazione corretta. Nel corso dell’analisi giunge una telefonata allo studio televisivo. È Bobby Fischer il quale, in diretta dice al conduttore televisivo: “vorrei segnalare che la continuazione vincente per il nero è la seguente”. Fornisce quindi una sequenza di tre mosse assai spettacolari. I due grandi maestri si affrettano a controllare e convengono che il piano corretto è quello proposto da Bobby. Malgrado Fischer vivesse da recluso ha dimostrato di non aver perso l’abilità di creare, sulla scacchiera, mosse geniali.

Al di là di questo, era un altro tipo piuttosto paranoico, asociale e spesso apertamente anti-ebraico. Ma vale il discorso che abbiamo già fatto per Stockhausen: accettare tutto il pacchetto o rifiutare tutto il pacchetto.

Esistono solo tre veri sport: l’alpinismo, la corrida e l’automobilismo; tutto il resto è soltanto un gioco.

[Ernest Hemingway]

Seguendo la via di sud-est, nella parte finale, la vetta dell’Everest si raggiunge camminando su questa cresta, dal colle sud, passando per il “Balcone” (una piccola piattaforma a 8400 m. con vista a sud e ad est) e la cima sud (un ripiano grande come un tavolo a 8750 m) fino alla sommità (8848 m).

L’ultima difficoltà, a meno di 100 m. dalla cima, è costituita da un risalto roccioso alto 12 m. Una banalità a una quota “umana” (almeno per uno scalatore; sono sempre 12 m.), ma un ostacolo quasi insuperabile a 8760 m., dopo una lunga ascesa e con l’ossigeno che arriva al massimo al 50% del normale solo grazie alle bombole (altrimenti sarebbe il 30%).

Il nome di questa parete è Hillary Step, a ricordare Sir Edmund Hillary, che per primo ha scalato l’Everest insieme allo sherpa Tenzing Norgay.

Oggi l’Hillary Step si supera grazie a una serie di corde fisse, ma fa paura pensare a come devono essersi sentiti quei due quando se lo sono trovato di fronte, alle 10 del 29 Maggio 1953 dopo molte ore di cammino, con le attrezzature dell’epoca. È stato Hillary a issarsi, con enorme sforzo, centimetro dopo centimetro, fino alla cengia che lo sovrasta e ad aprire la strada per gli ultimi metri, relativamente facili, fino alla vetta.

Quindi questo post è dedicato a Edmund Hillary che qualche giorno fa ha superato il suo ultimo gradino. Adesso l’Everest si chiama Sagarmatha in Nepal (सगरमाथा la Dea dei cieli) e Chomolungma in Cina (ཇོམོགླངམ la Dea madre della terra in tibetano), ma l’Hillary Step ha un solo nome, ovunque.

E poi è dedicato anche a te, tanto per dirti che, anche se hai la testa a grandi altezze, sono sempre contento di vederti e non sono arrabbiato…

Ci pensavo oggi in treno e così ho deciso di scriverne.

Di solito i post che cominciano così finiscono per essere un assemblaggio di retorica e luoghi comuni. Non questo. Vorrei evitare la retorica, come quella di un po’ di cose che ho letto in giro sulla scomparsa di KS. Gente che fino a ieri non ne parlava neanche di striscio, oggi esce con post che parlano di genio, etc etc.

Generalmente, non tengo un blog per guardarmi l’ombelico, ma stavolta faccio un’eccezione. Allora, cerco di dirvi cos’era per me Stockhausen.

Cosa ammiravo in Stockhausen

Cosa detestavo in Stockhausen

PO: Cosa pensa dell’opera di Hindemith L’armonia del mondo, costruita appunto in base alla versione kepleriana di questo motto pitagorico?

KS: Mi sembra molto ingenua: quasi la visione musicale di un agricoltore.

Ma, porca miseria, è Hindemith. Puoi non essere d’accordo con la musica che ha scritto e motivarlo, ma non puoi farlo fuori dando dell’ingenuo a lui e a tutti gli agricoltori.

Esistono vari aneddoti di questo tipo. Ciò che lui pensava, diventava assoluto e veniva corroborato da esempi spesso assolutamente campati in aria, ma che lui pretendeva fossero corretti:

Il pensiero seriale è divenuto parte della nostra consapevolezza e resterà qui per sempre … Anche le stelle sono distribuite in modo seriale …

[cit. in Cott, 1973]

Ci sono molte altre storie del genere. Vedi anche le dichiarazioni di Ligeti in “Lei sogna a colori?” oppure l’intera “Intervista sul genio musicale”.

Eppure una persona di tale livello non aveva certo bisogno di tutta questa auto-affermazione, ma probabilmente non sarebbe stato così geniale altrimenti. La sua genialità era sorretta anche dall’incrollabile convinzione di essere sempre nel giusto. Una volta presa una strada, KS non aveva dubbi. E il coraggio che mostrava nelle sue partiture derivava anche da questo atteggiamento.

Se fosse stato un politico sarebbe stato molto pericoloso. Fortunatamente ha fatto il compositore.

D’altronde, spesso la vita è così: bisogna prendere tutto il pacchetto o rinunciare a tutto il pacchetto.

Digital Journalist, un sito affiliato all’Università del Texas, ha pubblicato le 100 foto che hanno cambiato il mondo, tratte da LIFE Magazine (il link di entrata è in fondo alla pagina introduttiva).

Digital Journalist, un sito affiliato all’Università del Texas, ha pubblicato le 100 foto che hanno cambiato il mondo, tratte da LIFE Magazine (il link di entrata è in fondo alla pagina introduttiva).

Al di là della retorica nel titolo, la mostra, perché di mostra si tratta, è bellissima, emozionante e a tratti scioccante. Sono quasi tutte immagini storicamente significative e fanno pensare.

Questa è la prima: la ragazzina un po’ malinconica, qui a destra, è Anna Frank.

____________________________

Digital Journalist, a web site affiliated with the University of Texas, has posted 100 world-changing photographs by the iconic LIFE magazine. You can read the introduction to the collection here, or start with the first powerful image and then advance through a sampling of the other impact-filled images that topped their list.

from Open Culture

Qualche giorno fa all’esselunga (sì, faccio la spesa al supermarket del nano pelato perché è vicino a casa e la qualità è buona, il che dimostra che non sono accecato dall’ideologia, però sono un coglione perché pur essendo un professionista non lo voto), lascio il carrello vuoto in un angolo e riempio di verdura qualche sacchetto.

Torno al carrello e ne trovo un altro, parimenti vuoto, parcheggiato accanto e un tipo che sta riempiendo di sacchetti il mio. Al che gli faccio notare che quello è il mio carrello e il tipo, scandendo le parole con fare teutonico, ribatte «No, questo è il mio carrello».

Provo ad insistere, ma il tipo non molla. Poi, con l’aria di chi ha appena fatto una scoperta geniale, mi fa «Ma è lo stesso, tanto erano entrambi vuoti». Sopraffatto da tanta intelligenza prendo l’altro carrello e me ne vado borbottando un «contento lei…».

Peccato che lui nel carrello ha messo € 2, mentre io ci metto sempre un dischetto metallico privo di alcun valore: grazie di avermi pagato la cioccolata…

PS: adesso, se leggi il blog, sai anche chi sono, ma è inutile che mi scrivi tanto i 2 € non te li ridò: la prossima volta contatta il cervello, prima.