Vi segnalo un bel blog che ha come oggetto l’analisi delle opere di Stockhausen:

Archivi tag: stockhausen

Trans und so weiter

Questo film, è stato girato nel 1973 da Gérard Patris per la Zweite Deutsche Fernsehen (Seconda Televisione Tedesca) nel corso delle prove e delle esecuzioni di alcune opere di Stockhausen per i Recontres Internationales de Musique Contemporaine di Metz.

Si possono vedere estratti di Trans, Mikrophonie I, Zyklus, Refrain, Kontakte, Am Himmel Wandre Ich, Ceylon con la partecipazione e la direzione dall’autore.

Il film è in tedesco, comunque le parti musicali costituiscono la maggior parte del film e sono interessanti anche per chi non capisce la lingua.

Plus-Minus

Karlheinz Stockhausen – Plus-Minus (1963)

Plus-Minus è una partitura indeterminata, notata per un generico ensemble e basata su 7 pagine di materiale musicale in notazione non convenzionale, accoppiate ad altrettante pagine di simboli che suggeriscono come utilizzare i materiali musicali, per un totale di 14 pagine più 6 di spiegazione della simbologia. (in figura una delle pagine di simboli, clicca per allargare)

Plus-Minus è una partitura indeterminata, notata per un generico ensemble e basata su 7 pagine di materiale musicale in notazione non convenzionale, accoppiate ad altrettante pagine di simboli che suggeriscono come utilizzare i materiali musicali, per un totale di 14 pagine più 6 di spiegazione della simbologia. (in figura una delle pagine di simboli, clicca per allargare)

Ogni pagina di materiali musicali contiene:

- 7 accordi

- 6 guppi di note determinati sotto il profilo delle altezze, ma non privi di indicazioni di durata, dinamica e modalità esecutive.

Ciascuna pagina di simboli è accoppiata ad una delle pagina musicali e contiene 53 quadrati, ognuno dei quali è un evento musicale. L’interpretazione dei quadrati e della simbologia in essi contenuta è gerarchica. Ogni quadrato contiene l’indicazione di:

- un zentralklang, il suono principale su cui si basa l’evento, che corrisponde a uno dei 7 accordi della pagina musicale collegata.

- gli akzidentien che sono indicazioni esecutive applicabili alle ottave, alle durate, alle dinamiche, alle modalità esecutive e al timbro. Tali indicazioni non sono precise, ma, appunto, indicative, tipo breve, medio, lungo, accelerando, ritardando, il più veloce possibile, etc.

- le nebennoten, note secondarie che corrispondono ai gruppi da 1 a 6 di ciascuna pagina.

Ciascun quadrato contiene, inoltre, un complesso insieme di simboli che guidano la realizzazione dell’evento sotto il profilo ritmico, dinamico e timbrico.

Nell’applicazione dei simboli, i concetti di crescita e contrazione sono centrali. Su ogni simbolo può essere posta una indicazione numerica (1 cifra) con segno + o – (es. +1, -2, +3, etc) che determina il numero delle ripetizioni di quel simbolo al suo prossimo incontro. Per esempio, il fatto che, nell’evento (il quadrato) attuale, al simbolo del zentralklang è sovrapposto un +1, significa che la prossima volta che si incontrerà quel simbolo, dovrà essere eseguito 2 volte e poi all’incontro successivo 3 volte e così via, fino ad incontrare una eventuale indicazione negativa che ne determina la contrazione, magari fino alla sua scomparsa.

Si generano, così, dei loop in crescita e contrazione che danno vita a figure musicali ripetute, a tratti arcaiche, con modifiche più o meno sottili fra un evento e i successivi e possibilità combinatorie pressoché infinite.

È anche interessante notare come Plus-Minus non sia un brano musicale, ma un progetto, un’idea per sua natura non perfettamente definita e di conseguenza ogni valutazione estetica basata sulla sola partitura sia completamente fuori luogo. Sotto l’aspetto musicale, infatti, Plus-Minus non esiste fino alla sua trascrizione (vorrei quasi dire “implementazione”) ed è solo quest’ultima che può essere valutata in termini di estetica musicale.

Vale anche la pena di ricordare che Stockhausen prescrive la realizzazione completa dell’opera, ovvero di tutti i 53×7 eventi. Cosa che, invece, non si è quasi mai realizzata, sia per la durata che per la complessità del lavoro.

Realizzazione del 2010 ad opera dell’Ives Ensemble.

Telemusik

In Telemusik, composto e realizzato in Giappone su commissione della NHK, Stockhausen intende integrare degli elementi musicali ideati da diverse civiltà, in qualsiasi epoca storica e in qualunque luogo.

Detta così, si potrebbe pensare che quest’opera sia una specie di collage, ma invece il risultato sonoro è lontanissimo da una forma del genere. Ascoltando Telemusik, si sentono, invece, degli eventi sonori apparentemente elettronici, difficilmente riconducibili alla musica tradizionale.

Il fatto è che qui Stockhausen utilizza largamente il modulatore ad anello (ring modulator), un sistema in grado di modificare radicalmente il timbro, ma anche la melodia e il ritmo di un evento sonoro.

Il profano può considerarlo come un “distorsore” estremamente controllabile, con cui è possibile intervenire sui vari parametri del suono in base alle onde con cui l’evento sonoro in input viene modulato. Stockhausen utilizza, per esempio, la modulazione ritmica in cui una musica assume in parte gli accenti e il ritmo di un’altra, oppure la modulazione armonica in cui un suono elettronico si muove interagendo con le altezze di una musica registrata, o ancora la modulazione in ampiezza dove il volume di una musica cambia seguendo il profilo di ampiezza di un’altra.

Il risultato è un affresco elettronico derivato dalle musiche di tutto il mondo, che, però, non risultano sensibili come tali, ma danno vita a suoni spesso permeati dalla qualità timbrica tipica delle trasmissioni in onde corte (la radio, in effetti, utilizza un processo analogo).

Treffpunkt

Negli anni ’60, Stockhausen raccolse intorno a sè un piccolo gruppi di esecutori e tecnici con i quali lavorare e sperimentare. Con questo gruppo, che è quanto di più vicino a una ‘band’ si sia mai visto nella musica cosiddetta colta, aveva iniziato a sperimentare varie forme di improvvisazione più o meno controllata che ricadevano sotto l’etichetta di Musica Intuitiva.

Il massimo della musica intuitiva viene raggiunto nel 1968 con il ciclo Aus den sieben Tagen (dai 7 giorni: accenno evidente alla creazione). Le partiture dei 12 brani che lo compongono sono in realtà brevi testi di istruzioni sommarie che spesso richiedono all’esecutore anche un impegno meditativo non banale e a volte tale da portarlo anche vicino allo stato del Buddha («…arriva a uno stato di non pensiero…»).

Peraltro, alcuni dei brani sono decisamente belli, grazie evidentemente alla bravura degli esecutori e alla direzione di Stockhausen che partecipa alle esecuzioni.

Sul concetto di Musica Intuitiva Stockhausen afferma:

I call this music Intuitive Music, because with a text like the one for IT [citato sopra, in rosso; nota mia], one should exclude all the possible systems which are usually used for any kind of improvisation if one understands the term “improvisation” in the way it has always been used. I therefore prefer the term Intuitive Music. We shall see how Intuitive Music is going to develop in the future.

Question: Were there ever any performances which in your view were failures?

Stockhausen: Do you mean, in which we couldn’t play at all?

Question: No, in which something was played which to your musicians’ creative sense seemed to be rubbish? Or is there such a thing as rubbish?

Stockhausen: Absolutely. The first sign of rubbish is the emergence of clichés: when pre-formed material comes out; when it sounds like something which we already know. Then we feel that it is going wrong. There is a sort of automatic recording within us, which also automatically spits out all the recorded stuff also the garbage , and then one stops.

Question: Have you any way of eliminating acoustical rubbish from the creative process?

Stockhausen: Certainly. While playing Intuitive Music it becomes extremely obvious which musician has the most self-control; the musicians soon reveal whether they are critical, whether the physical and spiritual sides are in a certain balance etc. Some musicians are very easily confused, because they do not listen. That is the usual reason for rubbish rubbish in the sense that they produce dynamic levels which erode the rest for quite some time, without realising it themselves. In certain situations some become very totalitarian, for example, and that leads to really awful situations of ensemble playing. The sounds then become extremely aggressive and destructive; they operate on a very low level of communication, and destructive elements prevail (I hope we understand one another: I do not only mean simply “ugly” or “beautiful” when I say “low” level; I mean bodily, physically destroying each other). Then they all play at once. This is one of the most important criteria, that one must constantly remind oneself: “Do not play all the time”, and “Do not get carried away to act all the time”.

After several hundred years of having been forced to play only what was prescribed by the composers, once musicians now have the opportunity in Intuitive Music to play all the time, they do. The playing immediately becomes very loud, and the musicians do not know how to get soft again, because everybody wants to be heard. I mean, it is easy to get loud, but how can you get soft again? Finally you think: “Nobody hears me anyway, so I might as well stop”.

These are the general principles of group behaviour, of group playing.

From: Questions and answers on Intuitive Music, vedi anche Stockhausen – Questions and answers on Intuitive Music Pt 1 e Pt 2

Qui ascoltiamo due esecuzioni di Treffpunkt (punto di incontro) il cui testo base, che risale all’8/5/1968, è il seguente:

Everyone plays the same tone

Lead the tone wherever your thoughts

lead you

Do not leave it, stay with it

Always return

to the same place

Le due esecuzioni sono state registrate nello stesso giorno (27/8/1969).

Esecutori: Aloys Kontarsky (piano), Rolf Gehlhaar (tam-tam with microphone and bamboo flute), Carlos R. Alsina (piano), Michel Portal (tenor saxophone and clarinet), Vinko Globokar (trombone), Karlheinz Stockhausen (glissando flute, short-wave receiver, 1 filter and 2 potentiometers for tam-tam).

Kreuzspiel

Stockhausen è stato uno dei principali esponenti di quella scuola di Darmstadt che, nell’immediato dopoguerra, proponeva il serialismo integrale come tecnica organizzativa musicale storicamente necessaria. Nello stesso tempo, però. è stato uno dei primi a staccarsene, se non a livello programmatico, almeno come dato di fatto compositivo.

Per lui, il problema maggiore insito nel serialismo integrale e nel puntillismo è la staticità. È evidente, infatti, che la dispersione dei parametri attuata con questa tecnica implica l’assenza pressoché totale di evoluzione: se per ogni nota, durata e dinamica si deve seguire una serie che forza all’utilizzo di tutti i valori prima di una qualsiasi ripetizione, è evidente che il brano risultante difficilmente potrà avere una evoluzione interna, ma sarà solo la rappresentazione della sua organizzazione.

Questo fatto, in sé, non è necessariamente un male e non è nemmeno un effetto collaterale imprevisto. Il serialismo, infatti, nega l’evoluzione interna per contrapporsi all’estetica romantica e post-romantica in cui i brani hanno uno sviluppo drammatico, cioè cercano di far compiere all’ascoltatore un percorso emozionale, cosa che è considerata superata da Webern e dai suoi seguaci. Per questi ultimi, infatti, la musica deve rappresentare soltanto sé stessa e il proprio modello organizzativo. La cosa non è nuova: questa idea è comune anche a molta musica pre-romantica, basti pensare all’Arte della Fuga.

L’assenza di sviluppo, tuttavia, per Stockhausen è un problema e già nei suoi primi lavori escogita dei metodi spesso ingegnosi per aggirarlo, pur continuando a utilizzare la tecnica seriale. Per poterlo fare, deve agire su quei pochi parametri che non sono coinvolti nell’ossessione organizzativa integrale il più evidente dei quali è il registro in cui le note appaiono.

Per esempio, in Kreuzspiel, per oboe, clarinetto basso, pianoforte, 3 percussionisti (1951), lo sviluppo è confinato alla dimensione dell’ottava, ma esiste. All’inizio del brano (in realtà da batt. 14 in quanto il processo è preceduto da una breve introduzione), 6 note della serie appaiono nelle ottave superiori e le altre 6 in quelle inferiori; le ottave centrali sono vuote.

Per esempio, in Kreuzspiel, per oboe, clarinetto basso, pianoforte, 3 percussionisti (1951), lo sviluppo è confinato alla dimensione dell’ottava, ma esiste. All’inizio del brano (in realtà da batt. 14 in quanto il processo è preceduto da una breve introduzione), 6 note della serie appaiono nelle ottave superiori e le altre 6 in quelle inferiori; le ottave centrali sono vuote.

Nel corso delle prime 6 esposizioni della serie (corrispondenti alle prime 6 righe del quadrato di permutazione), molte note cambiano registro e si infiltrano nelle ottave centrali, un processo che viene reso più evidente anche dall’aumentato uso dei legni rispetto al pianoforte (l’idea iniziale era di impiegare voci femminile e maschile), fino al punto in cui, alla fine della 6a riga del quadrato di permutazione, tutte le ottave sono riempite in modo uniforme.

Poi, con le 6 righe seguenti, le note si ritirano nuovamente verso i registri estremi, ma effettuando un incrocio tale per cui le note che all’inizio si trovavano nel registro acuto finiscono in quello grave e viceversa. Questo processo è evidente all’ascolto e, se si considera che dà anche il titolo al pezzo, si può immaginare quale sia la sua importanza per il compositore.

Il lettore interessato può cliccare sull’immagine a destra ed esaminare lo schema dell’intero processo.

Mixtur 2003

Karlheinz Stockhausen, “Mixtur 2003 (Forward Version)”

for 5 orchestra groups, 4 sine-wave generator players, 4 sound mixers, with 4 ring modulators and sound projectionist

From the Musica Viva Festival

Bavarian Radio Orchestra, Lucas Vis

Recorded January 27, 2008

Muffathalle, Munich

The essential aspect of MIXTUR is, on one hand, the transformation of the familiar orchestra sound into a new, enchanting world of sound. It is an unbelievable experience, for example, to see and hear string players bowing a sustained tone and to simultaneously perceive how this tone slowly moves away from itself in a glissando, the pulse accelerates, and a wonderful timbre spectrum emerges. Orchestra musicians are astonished when they hear the notes they play being modulated timbrally, melodically, rhythmically, and dynamically. All shades of the transitions from tone to noise, noise to chord, from timbre to rhythm and rhythm to pitch come into being from such ring modulations, as if by themselves.

Finest micro-intervals, extreme glissandi and register changes, percussive attacks resulting from normally smooth entrances, complex harmonies (also above single instrumental tones), and many other unheard-of sound events result from this modulation technique and from the variable structuring.

Secondly, the ring modulation adds new overtone- and sub-tone series to the instrumental spectra, which can be clearly heard, especially during sustained sounds in MIXTUR. Such mixtures do not occur in nature or with traditional instruments. Through these mirrored overtone harmonies, one is moved by alien, haunting sensations of beauty, which are completely new in art music.

Only such renewal in how music affects us imbues new techniques with meaning.

— Karlheinz Stockhausen

From ANABlog

Stockhausen Memorial

Nos Meilleurs Stockhausen

Era tempo che qualcuno diffondesse una nuova versione di alcuni brani del ciclo Aus den sieben Tagen, eseguendola indipendentemente dall’autore. In realtà di esecuzioni ce ne sono state, ma poche sono state registrate e diffuse, al di fuori di quelle dirette dallo stesso Stockhausen (oggi ne possiamo vedere alcune grazie a YouTube).

Era tempo che qualcuno diffondesse una nuova versione di alcuni brani del ciclo Aus den sieben Tagen, eseguendola indipendentemente dall’autore. In realtà di esecuzioni ce ne sono state, ma poche sono state registrate e diffuse, al di fuori di quelle dirette dallo stesso Stockhausen (oggi ne possiamo vedere alcune grazie a YouTube).

La difficoltà è data dal fatto che i brani che fanno parte di Aus den sieben Tagen, composti nel Maggio 1968, sono definiti dall’autore come “musica intuitiva”, cioè musica prodotta mediante l’intuizione, più che dall’intelletto.

La partitura di ciascuno di essi si compone unicamente di una breve serie di istruzioni comportamentali, spesso di carattere esoterico, che richiedono all’esecutore anche un impegno meditativo non banale, a volte tale da portarlo vicino allo stato del Buddha («…arriva a uno stato di non pensiero…»).

Un esempio è il seguente, che si riferisce a Setz die Segel zur Sonne:

Play a tone for so long

until you hear its individual vibrations

Hold the tone

and listen to the tones of the others

– to all of them together, not to individual ones –

and slowly move your tone

until you arrive at complete harmony

and the whole sound turns to gold

to pure, gently shimmering fire

Qui trovate un commento a questi brani, con tutti i testi che ne costituiscono le partiture e una intervista sulla musica intuitiva con lo stesso Stockhausen.

Ora un gruppo di improvvisatori francesi, noto con il nome di Le Car de Thon, ha eseguito tre brani pubblicati dalla netlabel Insubordinations. Qui vi faccio ascoltare la loro versione di Setz die Segel zur Sonne (att.ne: inizia pianissimo e cresce). L’intero album è scaricabile qui.

- Le Car de Thon – Setz die Segel zur Sonne

Esecutori:

Yannick Barman: trompette

Brice Catherin: violoncelle et électronique

Vincent Daoud: saxophone

Jean Keraudren: spatialisation et effets

Christian Magnusson: trompette

Benoît Moreau: clarinette

Luc Müller: percussions

Cyril Regamey: percussions

Jocelyne Rudasigwa: contrebasse

Tierkreis

Tierkreis (1974) è una composizione unica nell’universo di Stockhausen perché, da un lato fa un passo deciso verso una semplicità fino a quel momento sconosciuta nella sua produzione, mentre dall’altro è collegata allo Stockhausen più visionario e radicale, quello che si diceva in contatto diretto con il cosmo, arrivando fino a sostenere con decisione il proprio essere alieno.

In origine si trattava di un ciclo di 12 melodie, con uno scarno sviluppo armonico, collegate ai segni zodiacali – il titolo si traduce, appunto, con Zodiaco – destinate ad incarnarsi in forma di carillon inclusi in una pièce teatrale chiamata Musik im Bauch e così uscirono all’epoca su LP DGG.

Il loro ruolo, però, non era destinato ad esaurirsi qui: esse acquistarono in breve una dignità di opera autonoma, da eseguirsi con un qualsiasi strumento melodico, a tastiera o combinazione dei due. La partitura prescrive che l’esecuzione inizi dal segno zodiacale di quel momento per proseguire seguendo l’ordine dello zodiaco fino a tornare al segno di partenza, con il vincolo che ogni melodia deve essere eseguita almeno da tre a quattro volte con variazioni e improvvisazioni.

Di conseguenza, ne furono create molte versioni, con formazioni anche diverse da quella prescritta, alcune per iniziativa di Stockhausen, ma altre sviluppate da vari gruppi di esecutori che spesso si prendono libertà che travalicano le istruzioni del compositore.

In questo modo Tierkreis ha assunto il carattere di opera semiaperta, passibile sia di interpretazione rigorosa, che utilizzabile come materiale da elaborare, al punto che le molte versioni hanno durate ben diverse, che vanno dai 12 ai 63 minuti. L’opera, comunque, mantiene sempre la sua impronta stockhauseniana anche perché le singole melodie pervadono la successiva produzione del compositore.

Stockhausen, infatti, le ha impiegate in altri lavori di ampia portata come l’intera sezione centrale di Sirius, un’opera per soprano, basso, tromba, clarinetto basso e otto canali di musica elettronica del 1975-77, in cui quattro messaggeri stellari giungono da Sirio per portare musica e pace agli uomini. In modo analogo, frammenti delle melodie di Tierkreis si ritrovano anche nella colossale Licht, una serie di opere, ciascuna dedicata a un giorno della settimana.

C’è da dire, in effetti, che la struttura stessa delle melodie è intimamente collegata al pensiero musicale di Stockhausen. Tanto per cominciare, ognuna di esse è centrata intorno ad una nota diversa, perché, se 12 è il numero dei segni zodiacali, 12 è anche il numero delle note nell’ottava. Così, la serie inizia dal LA per il Leone (il segno di Stockhausen), per passare al LA#/SIb per la Vergine, SI per la Bilancia, DO per lo Scorpione, eccetera.

Inoltre la loro velocità metronomica è collegata alla nota di base rovesciando la frequenza di quest’ultima in durata, secondo l’idea dell’unità tempo/altezza espressa da Karlheinz nel suo famoso saggio del 1957 “…Wie die Zeit vergeht …” (…come scorre il tempo…). In questo scritto teoretico, Stockhausen considera il fatto, ben noto alla fisica, che, essendo l’altezza data da una ripetizione ciclica dell’onda sonora, ad ogni nota può essere associata una durata temporale pari all’inverso della sua frequenza. Di conseguenza, ogni fenomeno ciclico può essere visto come una nota, pur se troppo bassa per essere udibile.

Così Tierkreis diventa una nuova “Musica delle Sfere”, riproponendo un’unità che va dall’universo fino alla nota emessa da uno strumento musicale, vista come atto creatore in quanto metafora della vibrazione primordiale che pervade il cosmo.

Qui in 3 versioni

- per pianoforte, flauto, sassofono

- Dynamis Ensemble: Birgit Nolte, flutes – Isabella Fabbri, saxophones – Candida Felici, piano

- per flauto e clarinetto

- duo 1010: Stephanie Bell, flutes – Liam Hockley, clarinets

- per pianoforte e elettronica

- Massimiliano Viel, piano and electronic

Ensemble

L’AGP rilancia un vecchio vinile che contiene i risultati di un esperimento realizzato durante l’edizione del 1967 dei corsi estivi tenuti da Stockhausen a Darmstadt (il disco è stato poi realizzato nel 1971).

12 compositori sono stati invitati a scrivere dei brani per strumento solista e nastro o trasmettitore a onde corte (1 solo esecutore), tali da poter essere eseguiti simultaneamente. Per soddisfare questa condizione, i pezzi non dovevano essere dei prodotti finiti, bensì una collezione di interventi sonori suscettibili di dilatazioni e/o spostamenti temporali.

L’elenco di strumenti, compositori ed esecutori è:

| Instrument | Composer | Musician |

| Flute | Tomas Marco | Ladislav Soka |

| Oboe | Avo Somer | Milan Jezo |

| Clarinet | Nicolaus A.Huber | Juraj Bures |

| Basoon | Robert Wittinger | Jan Martanovic |

| French horn | John McGuire | Jozef Svenk |

| Trumpet | Peter R.Farmer | Vladimir Jurca |

| Trombone | Gregory Biss | Frantisek Hudecek |

| Violin | Jurgen Beurle | Viliam Farkas |

| Violoncello | Mesias Maiguashca | Frantisek Tannenberger |

| Double Bass | Jorge Peixinho | Karol Illek |

| Percussion | Rolf Gelhaar | Frantisek Rek |

| Hammond Organ | Johannes G.Fritsch | Aloys Kontarsky |

Gli esecutori sono stati poi divisi a gruppi di 2/3 i cui output venivano inviati a uno di quattro mixer ciascuno collegato a 2 altoparlanti. A un ulteriore, solitario altoparlante è collagato l’organo hammond. Ne risulta quindi uno spazio sonoro a 9 altoparlanti in cui viene diffuso simultaneamente l’insieme di tutti brani, secondo lo schema seguente:

La direzione dell’esecuzione è dello stesso Stockhausen. L’album, ormai fuori catalogo, contiene una riduzione effettuata da Stockhausen di una performance di circa 4 ore.

Potete scaricare il tutto in flac da AGP98.

ENSEMBLE is an experiment in adding a new concept to the traditional “concert”. We are used to comparing different pieces played sequentially. In ENSEMBLE “pieces” of 12 composers are played simultaneously.

These “pieces” are musical objects (“works”) not fully worked out. They are sound objects (produced on tape or with a short wave transmitter), with individual control, action and reaction models, and notated “events”, which are introduced by the composers to the ENSEMBLE play in the process of the actual performance.

Each composer has composed for one musician and tape or short wave transmitter. The total plan and the introduction of the parts for its synchronisation with the ENSEMBLE were established by Stockhausen. The twelve systems and their coordination were formulated during daily meetings. The resulting four hour process is more than the addition of the “pieces”: it is a composition of compositions, fluctuating between the complete isolation of the different events and the total dependence of each layer, and between extreme determinism and full improvisation.

On top of the 12 composers and musicians, who play together as “duos” – distributed throughout the room – four other musicians are responsible for using mixers to amplify and spacialize definite details and moments of the process via microphones and eight loudspeakers. Also, the position of the listener is not fixed. He can move in the room and thus establish his acoustical perspective.

The simultaneity of the compositions requires also that certain “pieces” should be heard together and related through superimposition.

This “verticalisation” of the perception of events and the relativisation of a definitive form (“piece” signed by an individual) happens not only in the field of music. — Notes by Karlheinz Stockhausen

Darmstadt International Music Institute

22nd International Seminar for New Music 1967, director Ernst Thomas

The LP version of “Ensemble” was realized in the WDR Electronic Music Studio between August 26 and September 22, 1971. The available material was:

– Recording of the rehearsal on August 28, 1967 from 19:00-23:00 (6 stereo tapes, about 4 hours duration)

– Recording of the concert on August 29, 1967 from 19:00-23:00 (6 stereo tapes, about 4 hours duration)

The challenge for me was to reduce a four-hour performance to 50-60 minutes, and therefore I proceeded as follows.

1. I wanted as much as possible to keep the formal pattern that we had developed during the Seminar

2. I wanted to keep a balance between the deterministic, less deterministic and non-deterministic material.

My working method was as follows:

1. I listened to all tapes of both recordings. The material that seemed to me adequate, I copied.

2. This selected material was listened to again, cutting out some sections, so that a series of musical events remained, which I deemed relevant.

3. In the third process – the most difficult one – this material was cut, faded in and out and mixed occasionally according to my vision (retaining the time plan in its basic structure)

Notes by Mesias Maiguashca

Inori

Nel giorno del mio compleanno (24/01), la BBC aveva messo in linea Inori di Stockhausen. Comprendeva anche una lunga presentazione. Purtroppo la BBC non si è degnata di avvertirmi del regalo che ormai rimarrà in linea solo per altri 2 giorni. Fortunatamente è comparso anche su Youtube.

Written in 1973-74, Inori is based on prayer-like gestures interpreted on stage by a mime and a dancer. The expressive movements, performed by the two silent soloists and drawn from a variety of religious practices, are mirrored in the response of two orchestral groups.

Inori è ben descritta in wikipedia (italiano / english)

Cosmic Pulses

Cosmic Pulses, ultimo lavoro di Stockhausen, presentato nel maggio 2007 a Roma in prima assoluta. Si tratta di musica elettronica che va a rappresentare la 13ma ora di KLANG (le 24 ore del giorno nella cosmogonia stockhauseniana). Il brano è composto da 24 loop melodici, ognuno dei quali ha un diverso numero di altezze, fra 1 e 24, distribuite su 24 registri per un totale di circa 7 ottave. Ciascun loop ha anche una diversa velocità di rotazione (ciclo) compresa fra 240 e 1.17 ripetizioni al minuto.

Gli stessi loop sono sovrapposti iniziando dai più bassi per terminare con i più alti, con tempi che vanno dai più lenti ai più veloci e terminano nella stessa sequenza. È facile immaginare che tutto ciò dà luogo ad una fascia il cui movimento va dal registro basso a quello più alto, con velocità sempre maggiore e densità dapprima crescente e poi calante, via via che gli strati finiscono.

Per rendere meno ovvia la cosa, però, ad ogni loop vengono applicate delle leggere variazioni di velocità e dei glissandi abbastanza stretti intorno alle melodie originali. Inoltre la varsione da concero è distribuita su 8 canali audio e ogni loop descrive una diversa traiettoria spaziale (24 in totale), Traiettorie che, ovviamente, vanno perse in questa versione stereo. Qui trovate una descrizione accurata..

Ho appena terminato un primo ascolto e personalmente trovo il tutto abbastanza prevedibile e deludente. Anche le sonorità mi sembrano vecchie. Immagino che le cose cambino parecchio in concerto con 8 casse e un bel volume, ma questo non fa altro che dissuadermi ulteriormente dall’acquisto del CD.

Mi viene anche in mente che altri brani di Stockhausen sono stati spazialmente ridotti per andare su disco: dal glorioso Gesange (orig. 5 canali) fino a Sirius, ma in quei casi la pregnanza del materiale era tale che la musica non ne soffriva più di tanto…

Klavierstück IX

Stockhausen ha dichiarato che i Klavierstücke (pezzi per piano, anzi, per tastiera) sono i suoi schizzi. Alcuni, però, sono schizzi di grande portata, come questo Klavierstück IX (vers. def. 1961), con il suo accordo ripetuto più di cento volte (148 se non erro), con atmosfere e risonanze diverse.

Dedicato ad Aloys Kontarsky, che lo eseguì per la prima volta a Colonia nel maggio 1962 nella versione definitiva del ’61, il Klavierstück IX si collega direttamente al X sia perché nella sezione finale sono presenti gruppi di notine che saranno il segno distintivo dell’altro, sia perché nonostante i differenti esiti sonori ambedue obbediscono al principio, fondamentale in Stockhausen, della giustapposizione – intesa come coesistenza dinamica – delle categorie dell’ordine e del disordine . In particolare, il IX è costruito attorno all’alternanza di un accordo presentato immediatamente e ripetuto oltre cento volte nel corso del brano con zone rarefatte di sapore improvvisativo. Quanto ai citati gruppi di notine della parte conclusiva, da notare che queste fanno riferimento ai valori della serie dei numeri di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, ecc.), dalla quale derivano anche i rapporti metronomici. Da questo punto di vista è indubbio che il Klavierstück IX rappresenta tra i quattordici composti tra il 1952 e il 1985 quello che più di tutti concretizza l’idea di fondo del compositore tedesco di “creare opere in cui i piani della forma e del materiale fossero totalmente pervasi da una serie unificante di proporzioni e dalle loro derivazioni combinatorie”.

[Nota tratta da Novurgia]

Eccolo inciso da Pollini (con partitura)

Ed eccolo eseguito da Pollini a Parigi (Cité de la musique) il 25 Giugno 2002

Ylem

Ylem è un termine usato da Gamow, Alpher e dai loro associati nei tardi anni ’40 per dare un nome a una ipotetica sostanza primordiale o a uno stato condensato della materia che ha dato origine alle particelle subatomiche e agli elementi come li conosciamo oggi. Era il nome che Gamow e soci davano alla “cosa” che presumibilmente esisteva immediatamente dopo il Big Bang insieme a una grande quantità di fotoni ad alta energia, il cui residuo termico oggi si osserva sotto forma di Radiazione Cosmica di Fondo.

Ylem è un termine usato da Gamow, Alpher e dai loro associati nei tardi anni ’40 per dare un nome a una ipotetica sostanza primordiale o a uno stato condensato della materia che ha dato origine alle particelle subatomiche e agli elementi come li conosciamo oggi. Era il nome che Gamow e soci davano alla “cosa” che presumibilmente esisteva immediatamente dopo il Big Bang insieme a una grande quantità di fotoni ad alta energia, il cui residuo termico oggi si osserva sotto forma di Radiazione Cosmica di Fondo.

Il termine deriva da un vocabolo dell’inglese medioevale che designa qualcosa come “primordial substance from which all matter is formed [wikipedia]” e a sua volta discende dal greco hylem, “materia”.

Ylem, per 19 esecutori, composto da Stockhausen nel 1972, è una allegoria dell’esplosione primordiale e della teoria oscillatoria dell’universo. Prende la forma di una partitura in gran parte indeterminata, formata da solo testo, senza alcuna notazione, secondo la quale gli esecutori iniziano concentrati intorno al pianoforte, per poi “esplodere” suonando la nota centrale del proprio strumento con densità via via minore, mentre i 10 esecutori di strumenti portatili si allontanano dal punto centrale fino a disporsi intorno al pubblico.

Inizia poi il processo inverso: la musica gradualmente si addensa egli esecutori tornano a concentrarsi per dare vita ad una nuova esplosione. L’insieme delle istruzioni, comunque, è più complesso di questa mia breve semplificazione. Prescrive varie azioni, fra cui il passaggio di un segnale costituito dalla sillaba sacra HU (il nome del senza-nome), l’utilizzo di un ricevitore a onde corte e alcune istruzioni specifiche per i 4 esecutori di strumenti elettronici (sintetizzatori).

Colpisce anche il fatto che si tratta di un brano ad altezze quasi totalmente invarianti. La maggior parte degli strumentisti, infatti, si concentra su una singola nota o un accordo, eseguendo al massimo brevi fluttuazioni in un suo intorno.

Karlheinz Stockhausen – Ylem (1972), per 19 esecutori

Zyklus

Zyklus für einen Schlagzeuger (“Cycle for a percussionist”) is a composition by Karlheinz Stockhausen. It was composed in 1959 at the request of Wolfgang Steinecke as a test piece for a percussion competition at the Darmstadt Summer Courses, where it was premièred on 25 August 1959 by Christoph Caskel. It quickly became the most frequently played solo percussion work, and “inspired a wave of writing for percussion” (Kurtz 1992, 96).

The title of Zyklus is reflected in its form, which is circular and without a set starting point. The score is spiral-bound, and there is no “right-side up”-it may be read with either edge at the top. The performer is free to start at any point, and plays through the work either left to right, or right to left, stopping when the first stroke is reached again. (In this way, it is an example of what Stockhausen calls “polyvalent” form.) The instruments are arranged in a circle around the performer, in the order they are used in the score. The notation is only conventional in some details, and an early review of this first graphic score by Stockhausen remarked that “The initial impression is that one is looking not at a score, but at a drawing by Paul Klee” (Lewinski 1959). Zyklus contains a range of notational specificity, from exactly fixed at one extreme, to open, “variable” passages at the other. Stockhausen composed these elements using a nine-degree scale of statistical distribution, but states that the listener is not “supposed to identify these nine degrees when you hear the music, nevertheless the music that results from such a method has very particular characteristics. . . .” (Stockhausen 1989, 51).

In principle, the percussionist decides on the starting point and direction through the score only at the moment of commencing a performance, but in practice this is almost universally worked out well in advance. Only the percussionist/composer Max Neuhaus claims to have consistently given “spontaneous” versions (Neuhaus 2004).

[text from wikipedia]

Klavierstücke 1 – 11

I Klavierstücke di Stockhausen da 1 a 11, nella prima, storica esecuzione di Aloys Kontarsky ormai fuori catalogo, sono disponibili su AGP.

Li trovate qui in formato flac (compressione senza perdita, la migliore).

Nel frattempo ascoltate il Klavierstück 7, con le sue caratteristiche risonanze.

Simon Stockhausen

Ho visitato il sito di Simon Stockhausen, figlio di tanto padre e vi ho trovato molta musica che può rientrare in diversi generi, da uno pseudo jazz alla contemporanea, fino al pop (fra cui una serie di pezzettini composti per il campionato del mondo di calcio del 2006).

Ho visitato il sito di Simon Stockhausen, figlio di tanto padre e vi ho trovato molta musica che può rientrare in diversi generi, da uno pseudo jazz alla contemporanea, fino al pop (fra cui una serie di pezzettini composti per il campionato del mondo di calcio del 2006).

Vi linko alcuni estratti del brano che mi ha colpito di più: queste Berliner Geschichten (Berlin stories) del 1999, composte da registrazioni eseguite sul campo a Berlino mixate con parti orchestrali, a formare un insieme fluttuante e in continua trasformazione.

Devo dire, comunque, che le cose per me più interessanti sono le più vecchie che, fra l’altro, ricordano a tratti il padre, mentre non riesco ad apprezzare i brani che utilizzano altri linguaggi, per di più in un modo che mi sembra piuttosto banale. Effettivamente il muoversi con naturalezza fra generi molto diversi è riuscito, finora, soltanto a pochissimi compositori.

E d’altra parte, fare il compositore portando un nome del genere può anche aprire diverse porte, ma il costruirsi una identità svincolata da quella del padre deve essere piuttosto difficile…

Simon Stockhausen – Berliner Geschichten (1999)

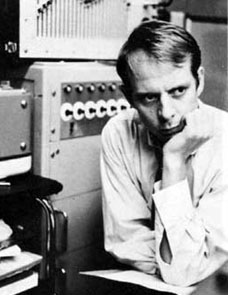

Ripensando a Stockhausen

Ci pensavo oggi in treno e così ho deciso di scriverne.

Di solito i post che cominciano così finiscono per essere un assemblaggio di retorica e luoghi comuni. Non questo. Vorrei evitare la retorica, come quella di un po’ di cose che ho letto in giro sulla scomparsa di KS. Gente che fino a ieri non ne parlava neanche di striscio, oggi esce con post che parlano di genio, etc etc.

Generalmente, non tengo un blog per guardarmi l’ombelico, ma stavolta faccio un’eccezione. Allora, cerco di dirvi cos’era per me Stockhausen.

Cosa ammiravo in Stockhausen

- La capacità di innovare e la quantità delle sue innovazioni. Molti dei cambiamenti nella musica dei secondi anni ’50 sono venuti da lui.

Ci sono dei compositori che sono ricordati per uno o due contributi importanti. Quelli di KS sono molti. Un certo tipo di strutturalismo, un diverso modo di vedere il serialismo, la momente form, le nuove sonorità pianistiche, la musica intuitiva, l’idea dell’unità del tempo musicale, la rivisitazione dell’opera e poi l’elettroacustica degli anni ’50, il microfono come strumento, la sua fede nell’elettronica e potrei andare avanti un bel po’… - Il suo coraggio. Coraggio nell’andare fuori dal mainstream e poi essere il mainstream, coraggio nello scrivere in una partitura istruzioni come “…arriva a uno stato di non pensiero…”, coraggio nel chiedere il cielo sul soffitto del Teatro alla Scala…

- La cura posta nell’esecuzione e nella messa in scena delle proprie opere arrivando a volte a rifiutare una esecuzione anche importante se non venivano rispettati tutti i dettagli.

- Infine, anche qualcuno dei suoi deliri. Era quasi simpatico quando sosteneva di venire da Sirio.

Cosa detestavo in Stockhausen

- In una sola parola: lui come persona. Lo dico una buona volta senza usare parafrasi, come quelle dei giornali (tipo: il suo narcisismo gli attirava qualche critica).

Non voglio offendere qualcuno che magari lo amava o lo frequentava quotidianamente, ma, dal punto di vista di uno che ci ha parlato insieme solo qualche volta e leggeva le sue interviste, KS appariva come uno che pretendeva di avere sempre ragione e sputava sugli altri con una facilità unica. Per lui, quasi tutto quello che non era Stockhausen era praticamente privo di valore.

Un esempio fra tanti: intervista con Odifreddi; si parla della musica delle sfere:PO: Cosa pensa dell’opera di Hindemith L’armonia del mondo, costruita appunto in base alla versione kepleriana di questo motto pitagorico?

KS: Mi sembra molto ingenua: quasi la visione musicale di un agricoltore.Ma, porca miseria, è Hindemith. Puoi non essere d’accordo con la musica che ha scritto e motivarlo, ma non puoi farlo fuori dando dell’ingenuo a lui e a tutti gli agricoltori.

Esistono vari aneddoti di questo tipo. Ciò che lui pensava, diventava assoluto e veniva corroborato da esempi spesso assolutamente campati in aria, ma che lui pretendeva fossero corretti:Il pensiero seriale è divenuto parte della nostra consapevolezza e resterà qui per sempre … Anche le stelle sono distribuite in modo seriale …

[cit. in Cott, 1973]Ci sono molte altre storie del genere. Vedi anche le dichiarazioni di Ligeti in “Lei sogna a colori?” oppure l’intera “Intervista sul genio musicale”.

Eppure una persona di tale livello non aveva certo bisogno di tutta questa auto-affermazione, ma probabilmente non sarebbe stato così geniale altrimenti. La sua genialità era sorretta anche dall’incrollabile convinzione di essere sempre nel giusto. Una volta presa una strada, KS non aveva dubbi. E il coraggio che mostrava nelle sue partiture derivava anche da questo atteggiamento.

Se fosse stato un politico sarebbe stato molto pericoloso. Fortunatamente ha fatto il compositore.

D’altronde, spesso la vita è così: bisogna prendere tutto il pacchetto o rinunciare a tutto il pacchetto.

RIP Karlheinz Stockhausen

È morto il compositore Karlheinz Stockhausen; aveva 79 anni.

È morto il compositore Karlheinz Stockhausen; aveva 79 anni.

Stockhausen, riferisce la fondazione che porta il suo nome in un comunicato, è deceduto mercoledì 5/12 a Kuerten, nell’ovest della Germania.

______________________

The composer Karlheinz Stockhausen passed away on December 5th 2007 at his home in Kuerten-Kettenberg and will be buried in the Waldfriedhof (forest cemetery) in Kuerten.

Stockhausen: Stimmung

Il rivolgersi a oriente tipico della seconda metà degli anni ’60 coinvolge anche Stockhausen che, nel fatidico 1968, abbraccia con decisione le filosofie orientali. Passando attraverso Stimmung, giungerà gradualmente alla definizione di una musica intuitiva, praticamente priva di partitura

Il rivolgersi a oriente tipico della seconda metà degli anni ’60 coinvolge anche Stockhausen che, nel fatidico 1968, abbraccia con decisione le filosofie orientali. Passando attraverso Stimmung, giungerà gradualmente alla definizione di una musica intuitiva, praticamente priva di partitura

Stimmung, per 6 voci (2 soprani., contralto, 2 tenori, basso; in altre versioni un tenore è sostituito da un baritono), è considerata come l’opera pop di Stockhausen, un po’ a causa della sonorità marcatamente modale, un po’ per l’aspetto (ingenuamente) mistico dell’opera, sottolineato dalle invocazioni alle divinità di varie culture.

Il carattere meditativo dell’opera è evidenziato dal fatto che il materiale base, anzi, l’unico materiale, è costituito da un accordo di 6 note ricavato dai primi armonici di una fondamentale (figura a sin.).

Questo non significa che tutta l’opera, che dura ben 70 minuti, sia costituita da un unico accordo, ma quasi. Un accordo di 6 note implica una gamma di possibilità che va dalle singole note fino ad accordi composti di 2, 3, 4, 5 e finalmente 6 note. Inoltre, ogni nota può essere potenzialmente eseguita da più di un cantante (tutti dovrebbero poter cantare il RE).

Questo non significa che tutta l’opera, che dura ben 70 minuti, sia costituita da un unico accordo, ma quasi. Un accordo di 6 note implica una gamma di possibilità che va dalle singole note fino ad accordi composti di 2, 3, 4, 5 e finalmente 6 note. Inoltre, ogni nota può essere potenzialmente eseguita da più di un cantante (tutti dovrebbero poter cantare il RE).

Stockhausen quantifica in 21 le possibili combinazioni di cantanti su una sola nota, ovvero il SIb può essere cantato solo dal basso (1), il FA da basso e 2 tenori (3), l’altro SIb da basso, 2 tenori e contralto (4), il RE da tutti (6), il LAb da 2 tenori, contralto e 2 soprani (5), il DO solo da 2 soprani (2), totale 21. Notare che il DO potrebbe essere cantato anche dal contralto, ma questa possibilità viene scartata perché così si ottiene il totale dei numeri da 1 a 6 nella serie 1-3-4-6-5-2 e notare anche che 1+2+3+4+5+6 = 21.

Ora esaminiamo il numero dei possibili accordi da 2 a 6 note: con 2 note abbiamo 15 combinazioni; con 3, 20; con 4, ancora 15; con 5, 6; con 6, 1. Totale 55. Stockhausen ne seleziona 30 che, aggiunte alle precedenti 21, fanno 51: queste sono le sezioni (senza soluzione di continuità) di cui è composta l’opera.

La regola è che in ogni sezione un cantante agisce come guida e propone una struttura ritmica enunciando uno dei nomi magici (divinità di varie culture), mentre gli altri si porteranno, molto gradualmente, a identificarsi con la voce guida mantenendo, però, la propria nota. L’articolazione ritmica è ottenuta mediante una modulazione del suono effettuata con le vocali, a evidenziare gli armonici. Il tessuto è, così, molto più complesso di quanto sembra.

In questa figura, disegnata dal compositore, si vedono, per ogni sezione, i cantanti attivi in quella sezione con la voce guida in neretto (sopra) e le note loro assegnate (sotto). Un circoletto identifica la nota assegnata alla voce guida. [NB: in una prima stesura, quella di questi appunti, l’accordo venne scritto sul SOL].

Karlheinz Stockhausen (1928-2007): Stimmung, per 6 voci (1968 = prima versione).

Collegium vocale Köln diretto da Karlheinz Stockhausen

Stockhausen on YouTube

Sempre da YouTube, un’intervista con Stockhausen che mostra anche qualche estratto dei suoi lavori, fra cui l’infame Helicopter String Quartet.

Again from YouTube, a Stockhausen interview with excerpts of his works.