Sono stati assegnati gli Ig Nobel 2008. Si tratta di una parodia dei più noti premi Nobel. Parodia che, però. è scherzosa fino a un certo punto perché le ricerche premiate devono essere state condotte per davvero e spesso hanno delle applicazioni non banali. D’altronde la maggior parte delle ricerche, per essere effettuate, devono essere finanziate e se qualcuno paga, difficilmente lo fa senza uno scopo.

Ovviamente, negli Ig Nobel finisce anche qualche ricerca fatta a costo zero, impiegando solamente del tempo, però è interessante notare come anche delle “assurdità” possano far riflettere.

I premi, che consistono solo nell’onore e nella popolarità conseguente, vengono assegnati dagli editori degli Annals of Improbable Research (AIR), una rivista bimensile dedicata allo humour scientifico.

Ecco i vincitori per il 2008. Seguiranno commenti del sottoscritto nei prossimi post.

NUTRIZIONE

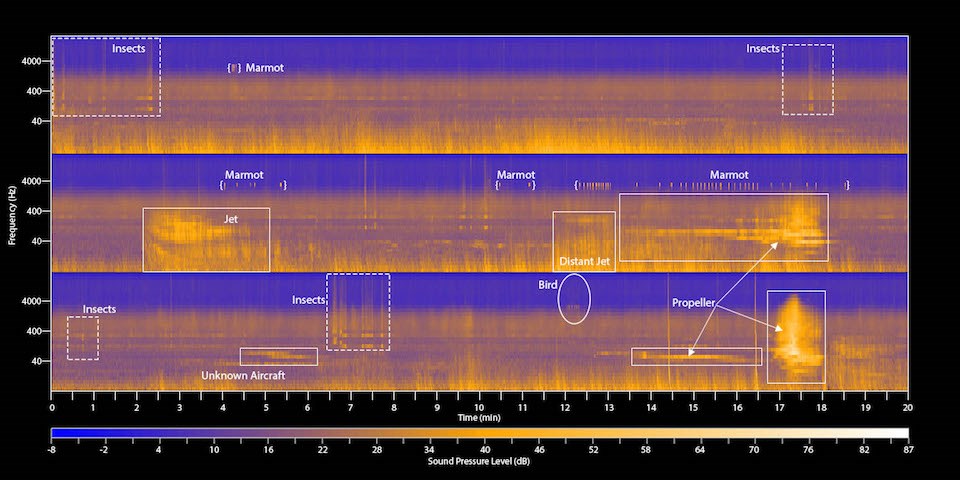

Massimiliano Zampini dell’Università di Trento e Charles Spence dell’Università di Oxford, Uk, per aver modificato elettronicamente il suono prodotto da una patatina fritta facendo credere che era più fresca e croccante alla persona che la stava mangiando.

PACE

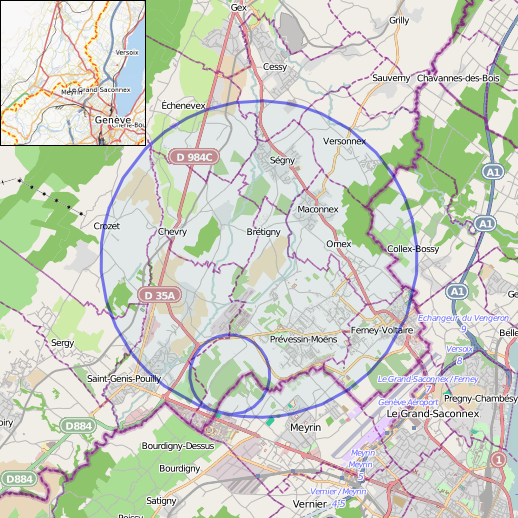

Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano della Svizzera e cittadini svizzeri per aver adottato il principio legale che le piante hanno una propria dignità.

ARCHEOLOGIA

Astolfo G. Mello Araujo e José Carlos Marcelino dell’Università di San Paolo, Brasile, per aver misurato come il corso della storia, o almeno il posizionamento dei reperti di uno scavo archeologico, può essere modificato dall’azione di un armadillo vivo.

BIOLOGIA

Marie-Christine Cadiergues, Christel Joubert e Michel Franc dell’Ecole Nationale Veterinaire di Tolosa, Francia, per aver scoperto che le pulci che vivono sui cani possono saltare più in alto di quelle che vivono sui gatti.

MEDICINA

Dan Ariely della Duke University, Usa, per aver dimostrato che i medicinali placebo dal prezzo elevato sono più efficaci di quelli che costano poco.

SCIENZE COGNITIVE

Toshiyuki Nakagaki della Hokkaido University, Giappone, Hiroyasu Yamada di Nagoya, Giappone, Ryo Kobayashi della Hiroshima University, Giappone, Atsushi Tero di Presto JST, Giappone, Akio Ishiguro della Tohoku University, Giappone, e Ágotá Tóth dell’Università di Szeged, Ungheria, per aver scoperto che le muffe che vivono nel fango riescono a trovare il percorso più breve tra due punti all’interno di un labirinto.

ECONOMIA

Geoffrey Miller, Joshua Tybur e Brent Jordan dell’Università del New Mexico, Usa, per aver scoperto che il ciclo ovulatorio di una ballerina di lap dance professionista influisce sulla quantità di mance da lei ricevute.

FISICA

Dorian Raymer della Ocean Observatories Initiative presso la Scripps Institution of Oceanography, Usa, e Douglas Smith della University of California, San Diego, Usa per aver provato matematicamente che ammassi di fili, di capelli o praticamente di qualunque altra cosa si aggroviglieranno inevitabilmente formando dei nodi.

CHIMICA

Sharee A. Umpierre dell’Università di Porto Rico, Joseph A. Hill dei Fertility Centers del New England, (Usa) e Deborah J. Anderson della Boston University School of Medicine and Harvard Medical School Usa, per aver scoperto che la Coca-Cola è un efficace spermicida e Chuang-Ye Hong della Taipei Medical University, Taiwan, C. C. Shieh, P. Wu e B. N. Chiang, di Taiwan, per aver scoperto che non lo è.

LETTERATURA

David Sims della Cass Business School, London, Uk, per il suo studio “Tu, bastardo: un’esplorazione narrativa dell’esperienza dell’indignazione all’interno delle organizzazioni”.

Qui potete trovare la lista degli Ig Nobel dalla prima edizione (1991) in poi.

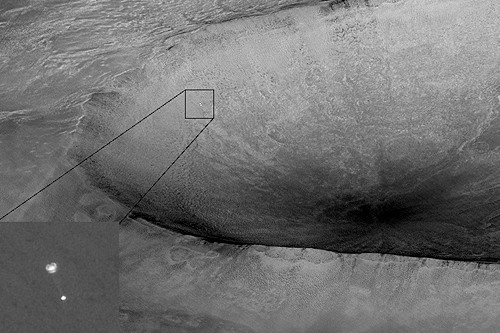

From the NASA site, last news about the Cassini mission.

From the NASA site, last news about the Cassini mission.

Una storia che ha dell’assurdo dalle Filippine.

Una storia che ha dell’assurdo dalle Filippine. Pochi lo sanno e anch’io me ne sono ricordato in ritardo, ma il 25 Dicembre, oltre ad essere Natale è anche il compleanno di

Pochi lo sanno e anch’io me ne sono ricordato in ritardo, ma il 25 Dicembre, oltre ad essere Natale è anche il compleanno di

Tanto per sottolineare come i premi Ig Nobel non siano semplicemente una parodia, ecco una foto, presa durante la cerimonia di assegnazione, in cui si vedono il premio Nobel per la chimica William Lipscomb (a sin.) e Benoit Mandelbrot, “inventore” dei frattali, bere una Coca per celebrare l’Ig Nobel per la chimica 2008.

Tanto per sottolineare come i premi Ig Nobel non siano semplicemente una parodia, ecco una foto, presa durante la cerimonia di assegnazione, in cui si vedono il premio Nobel per la chimica William Lipscomb (a sin.) e Benoit Mandelbrot, “inventore” dei frattali, bere una Coca per celebrare l’Ig Nobel per la chimica 2008.

Secondo i calcoli del

Secondo i calcoli del

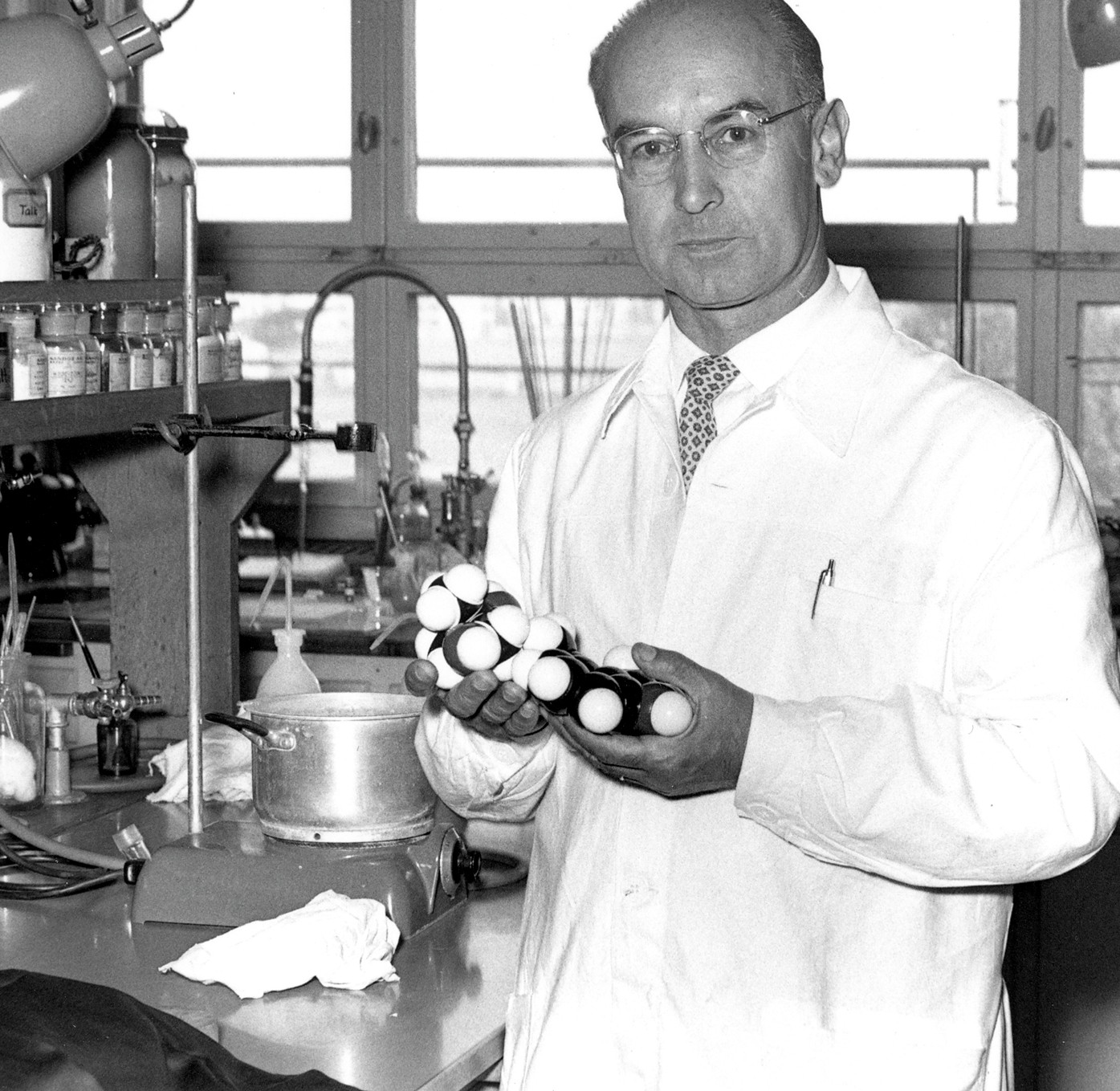

Il Dr. Albert Hofmann, famoso per aver sintetizzato, 64 anni fa, il dietilamide-25 dell’acido lisergico, meglio conosciuto come LSD, è passato a miglior vita due giorni fa. Aveva 102 anni (e poi dicono che fa male 😛 ).

Il Dr. Albert Hofmann, famoso per aver sintetizzato, 64 anni fa, il dietilamide-25 dell’acido lisergico, meglio conosciuto come LSD, è passato a miglior vita due giorni fa. Aveva 102 anni (e poi dicono che fa male 😛 ).